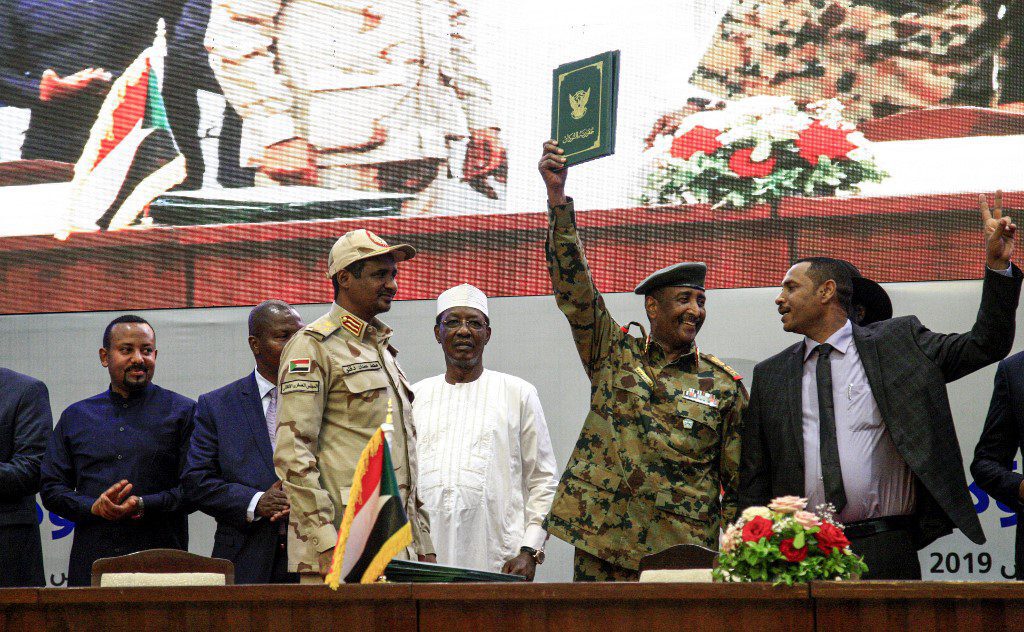

ثورة السودان وآفاقها: ثورة إقليمية لجيل يرغب بوضع نهاية للإسلام السياسي؟

نشرت مدونة برنامج أبحاث النزاعات مقالةً سلّطت الضوء على ثورة السودان الأخيرة من منظورٍ تاريخي يحاول استشراف مستقبل هذا الحراك. وتحاول ويلو بريدج، المحاضرة والمؤرخة بجامعة نيوكاسل والباحثة في التاريخ السوداني، عقد مقارنة بين الثورة الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري والثورتين المشابهتين لها وكانتا وقعتا في عامي 1964 و1985. وترى بريدج أن الدرس الأهم يكمن في تجنب الانقلابات العسكرية التي أطاحت بمشروعات الديمقراطية السابقة. كما ترى أن النجاح في ذلك يبقى رهن عدّة أشياء على رأسها تجاوز الثنائيات المماثلة لثنائية المركز والهامش، وثنائية العلمانية والإسلام السياسي.

واستناداً لما ذكرته بريدج في كتاب “الثورات المدنية في السودان الحديث”، فإنها تقوم في هذه المقالة بمناقشة أوجه التشابه بين الثورة الشعبية الأخيرة في هذا العام من جهة، وثورتين شعبيتين سابقتين شهدهما السودان وهما ثورة أكتوبر 1964 وثورة إبريل 1985. ولم يتمكن قادة الثورتين السابقتين من تأسيس نظامٍ سياسي ديمقراطي مستقر، إذ أطاحت الانقلابات العسكرية في عامي 1969 و1989 بالنظم البرلمانية التي تم تأسيسها. وكانت هذه الانقلابات العسكرية قد رفعت شعاراتٍ أيديولوجية اعتبرت فيها الديمقراطية البرلمانية إما غربية أو فوضوية أو نخبوية للغاية. إلا أن هذين النظامين فقدا في نهاية المطاف طابعهما الأيديولوجي، وقادا إلى استشراء الفساد والاستبداد، ليشتد استغلال الهامش في السودان ويتم استبدال المؤسسات العامة بـ “سوقٍ سياسية” على حد تعبير أليكس دي وال.

وعلى ضوء هذا الكلام، تتساءل بريدج حول كيفية تجنب الوقوع في مثل هذا الفخ في خاتمة كتابها سابق الذكر عندما تناولت ضرورة معالجة أهم ثنائيتين في السياسة السودانية حتى ينجح الانتقال الديمقراطي، وتتمثل هاتين الثنائيتين في ثنائية المركز والهامش، وثنائية العلمانيين والإسلاميين.

فجوة بين المركز والهامش

تعيد بريدج السبب الرئيسي في فشل الثورتين السابقتين إلى انطلاقهما من المناطق النهرية الحضرية، ناهيك عن فشلهما في تجاوز الفجوة الواقعة بين المركز والمناطق المهمشة. واستمر نمط استغلال المركز للهامش بالتوازي مع الحروب الأهلية. إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم تقديم هاتين الثورتين للحظاتٍ من الأمل. فقد حشد عبد المجيد إمام قضاة السودان في الشارع في عام 1964، وهو أحد مؤسسي حزب المؤتمر السوداني الحالي المنحدر من الهامش. كما قامت الحكومة الثورية التي أعقبت ثورة أكتوبر بتعيين كلمنت إمبورو المنحدر من الجنوب وزيراً للداخلية، حيث حاول هذا الأخير على الفور إصلاح ما أُجمع عليه حينها بأنه جهاز أمني متضخم. ومع ذلك، فقد كان ثقل الثورة في المركز الحضري للسودان. ونظراً لعدم تمكّن اليساريين والليبراليين الموجودين في المدن من نقل الثورة إلى الهامش، فقد ضاعت تلك اللحظات ذات الإمكانات الاجتماعية الجديدة، حيث كانت الغلبة لصالح القوى المحافظة في السياسة السودانية. وعلى هذا النحو، تمكنت القوى المحافظة من تعبئة الهامش ضد خصومها في المدن، سواءً أكان ذلك عبر المسيرات التي نظمها الصادق وأحمد المهدي للأنصار في الخرطوم للضغط على أول حكومة انتقالية في عام 1965، أو الحكومات الإسلامية التي استخدمت العديد من الميليشيات التي تدربت في الهامش لسحق المعارضين في الحضر منذ عام 1989.

وهنا، تتساءل بريدج عن وجه اختلاف ثورة عام ٢٠١٩ عن سابقتيها، لتجيب على هذا التساؤل بردّ ذلك إلى استمرار اللحظة الثورية لفترةٍ أطول. ففي عام 1964، استغرق اسقاط نظام عبود 5 أيام، أما إسقاط نظام النميري في عام 1985 تطلّب 11 يوماً، في حين سقط نظام البشير بعد مرور 4 أشهر. وبحسب صاحبة المقالة، فإن ذلك يدل على رسوخ نظام البشير، لكنه يعني أيضاً حصول الناشطين الثوريين على متسعٍ من الوقت للدعوة إلى توفير تمثيلٍ أكبر للجماعات المهمشة ضمن الاتفاق الانتقالي. كما وفّر ذلك المزيد من الوقت للمهمشين على أساس الجنس والعمر للمطالبة بتمثيلهم. وعلى الرغم من عدم التوازن الكامل بين الجنسين في الحكومة الانتقالية، فإننا نجد على سبيل المثال تمثيل المرأة يفوق أي تمثيل آخر لهنّ في التاريخ السوداني، كما أننا شهدنا مؤخراً تعيين أول رئيس أنثى للقضاء في السودان.

وتضيف بريدج اختلافاً آخر لا بد من مراعاته في هذا السياق وهو أن الهامش المتمرد بات أقرب بكثير إلى الوطن الآن مما كان عليه الحال في عامي 1964 و1985. وكانت المعارضة المسلحة للحكومة في ذلك الوقت تنحصر أساساً في الجنوب المنفصل الآن، وكانت الحرب في جنوب كردفان قد بدأت عام 1985. أما اليوم فقد امتد التمرد إلى الشمال، بما في ذلك دارفور بالطبع، كما أن ارتكاب النظام البائد لفظائع بالجملة في تلك المنطقة أحيا بقضية ضرورة تحقيق العدل للهامش إلى صدارة المشهد لتصبح من أهم شعارات المتظاهرين حتى في المركز النهري.

إلا أن الجنرال حميدتي، مدّعي البطولة وعدو الثورة اللدود، ما يزال على سبيل المثال يتمتع بالقدرة على حشد قوات داخل الهامش من خلال ميليشيات “قوات الدعم السريع” سيئة السمعة. وكان حميدتي قد وجّه الأوامر لهذه الميليشيات بمواجهة الثوار في الحضر، مثلما حدث خلال المذبحة الفظيعة التي وقعت في 3 يونيو من هذا العام.

وبدأت القوى السياسية الحضرية في إبريل الماضي بالتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بشكلٍ مستقل عن الجماعات المتمردة داخل قوى الحرية والتغيير ونداء السودان. وبدا الأمر وكأن سيناريو سقوط الأنظمة واستمرار الانقسامات الإقليمية المعتاد سيتكرر مجدداً. ومع ذلك، فقد بدأت الحكومة الانتقالية والمتمردون في الوقت الراهن بعقد محادثاتٍ للسلام. وترى الكاتبة أنه يتوجب على السودانيين توخي الحذر لسببين، أولاً لأن محادثات السلام التي عُقدت قبل ذلك (كما في مؤتمر المائدة المستديرة في الجنوب عام 1965) فشلت في وقف النزاع المستمر، وثانياً لأن المتمردين في دارفور والهوامش الأخرى لا يعدون عن كونهم مجموعة من الحركات والفصائل المختلفة، بعضها لديه التزام حقيقي بالديمقراطية والتقدم الاجتماعي أكثر من الأخرى. وكما يوضح بحث أليكس دي وال، فإن هناك ثمة نمط ممتد للسياسة السوقية يبدأ بتجسيد المتمردين لأجندة النظام، لتستخدم بعد ذلك محادثات السلام ببساطة لتقسيم الثروة والموارد بين الحكومة وخصومها المسلحين. ويهيمن الرجال على سياسات المتمردين، والتي تجتمع للمفارقة مع الثورة الحضرية التي تحاول إعطاء أولوية لتمثيل المرأة. لذلك، ترى الكاتبة أنه من المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن مجموعات مثل شبكة حماية نساء دارفور، والإدارة العامة للنازحين واللاجئين بدارفور تطالب بالمشاركة في المحادثات. وهنا يبرز سؤالٌ على نطاق أوسع حول ما إذا كان سيستمر الانفصال بين المعارضة المدنية في المركز الحضري والمعارضة المسلحة في الهامش.

وكانت ثورة أكتوبر قد شهدت خروج مظاهراتٍ احتجاجية حضرية كبرى في المدن الرئيسية في دارفور مثل نيالا والأبيض. وشهدت تلك الحقبة تطوّر الأحداث بسرعةٍ كبيرة في الخرطوم، إلا أنه كان من الصعب على مواطني المركز الحضري إدراك ما يجري في الهامش دون وسائل الإعلام الإلكترونية المتاحة اليوم، والعكس بالعكس. وترى الكاتبة أن بطء حركة الثورة وانتقال السلطة اليوم، مقارنةً على الأقل بالثورتين السابقتين، هي في الواقع لصالح الهامش. وبحسب تحليلها، فإن الاحتجاج السلمي يحمل في طياته تأثيراً على الهامش. فمنذ بضعة أسابيع فقط، بدأت لجان المقاومة في نيالا بإقامة معسكراتٍ لتوعية الشباب بالمظاهرات السلمية، وعقب الاشتباكات في نيالا، كانت هناك مسيرات تضامن من أجل دارفور في جميع أنحاء السودان. وكذلك، أعلنت أحزاب مثل الحزب الشيوعي السوداني تضامنها مع الاحتجاجات الأخيرة ضد عمليات التنقيب عن الذهب المضرة بالبيئة والعمال في تلودي في جنوب كردفان. وأسفرت هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف عن صدور قرار عن مجلس الوزراء يجرّم استخدام الزئبق في تعدين الذهب، ما يدلّ على وجود إشاراتٍ إيجابية لتأثير الاحتجاج في الهامش على القرار السياسي في المركز.

العلمانية والدين

تنتقل بريدج إلى النقطة الثانية وهي التساؤل عن إمكانية التغلب على الصدع الواقع بين العلمانية والسياسة الدينية. وتستبعد الكاتبة احتمال حدوث ذلك بالنظر إلى الطابع الإسلامي للنظام، ناهيك عن العداء الشعبي الواسع للإسلاميين الذي ظهر خلال احتجاجات الحضر، ورد الفعل المتردد لمختلف الإسلاميين من خارج حزب المؤتمر الوطني تجاه الثورة نفسها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن موجة الديمقراطية الكبيرة التي ضربت شمال القارة في عام 2011 لم تنجح خلالها سوى في تونس التي نجت من العودة إلى الاستبداد عندما اتفق الإسلاميون والعلمانيون على اعتماد حياةٍ سياسة ذات نظامٍ برلماني. وهنا تستشهد بريدج بما جاء في البحوث التي قام بها باحثون من وزن كافاتورتا وميروني، إذ أظهرت هذه الأبحاث تجنّب حزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي خطاب الحاكمية والدولة الإسلامية القديم لصالح نهجٍ يستوعب التعددية والسياسة اليومية. في المقابل، شهدت أماكن أخرى كسوريا وليبيا ومصر استغلال الديكتاتوريين العسكريين وأمراء الحرب الفجوة الواقعة بين الإسلاميين والعلمانيين لتبرير العودة إلى السياسة الاستبدادية أو الاستمرار فيها.

إلا أن الوضع يختلف في السودان، ليس لأن هذا البلد يتمتع بتركيبة ثقافية مختلفة تماماً عن البلدان الأخرى المذكورة فحسب، ولكن لأن الثورة السودانية قامت أيضاً ضد نظامٍ إسلامي على ما كان عليه الحال مع الحركات الأخرى المرتبطة بـ “الربيع العربي”.

وسبق لنا رؤية هذا السيناريو في تاريخ السودان وفي دول “الربيع العربي”، إذ قامت الثورات الشعبية ضد أنظمة علمانية أو شبه علمانية، لتحظى هذه الثورات بدعمٍ إسلامي فاتر ويترتب عليه فوز الإسلاميين بالانتخابات. إلا أننا لم نر إذا ما كان هذا السيناريو ممكناً في حال كانت الإطاحة تتعلق بنظامٍ إسلامي الطابع. وبصورةٍ مغايرة لما عليه الحال في تونس، فإنه تتواجد في السودان أحزابٌ أخرى ذات توجهاتٍ دينية وتجارية قد تشغل الحيز السياسي الذي تركه الإسلاميون، ومن هذه الأحزاب حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي صُنف باعتباره يمين الوسط في النظم البرلمانية السابقة في السودان. وما يزال الإسلاميون رغم ذلك يتمتعون بنفوذٍ اقتصادي وإعلامي كبير، فضلاً عمّا يتمتعون به من نفوذ داخل الأجهزة الأمنية وعلاقتهم بحلفاء أجانب مهمين. وهنا تلفت بريدج النظر إلى وجود علاقة غامضة في حالة حزب المؤتمر الشعبي مع أقوى حركات التمرد في دارفور، وهي حركة “العدل والمساواة”. وتضغط هذه القوى في الوقت الحالي، لإجراء انتخاباتٍ مبكرة على أمل الاستفادة من نفوذها الاقتصادي والإعلامي الحالي قبل أن تطغى العمليات الانتقالية الثورية على آثار 30 عاماً من الحكم الإسلامي.

هل يجتمع الإسلام السياسي والاعتدال؟

تتساءل بريدج عمّا إذا كانت القوى الإسلامية ستعتدل في مواقفها أم أنها ستحاول إعادة تكوين النظام القديم، مشيرةً هنا إلى ولع قيادة حزب المؤتمر الشعبي، الذي يمثل المعارضة الإسلامية، بتسليط الضوء على علاقتها براشد الغنوشي للترويج لأنفسهم عبر تجربة الغنوشي واعتدال حزب النهضة في السياسة الديمقراطية في تونس. وهنا تقول صاحبة المقالة إن تاريخ المعارضة الإسلامية في السودان ملوثٌ لسوء الحظ إلى حد ما مقارنةً بتاريخ الغنوشي في تونس. فقد كان قائدا أكبر جماعات المعارضة الإسلامية، غازي صلاح الدين وعلي الحاج، من الفاعلين الرئيسيين عندما رفضت الجبهة الإسلامية الوطنية الانضمام إلى مظلة المعارضة التابعة للتحالف الوطني خلال انتفاضة 1985، وكانا شخصيتين بارزتين في الجبهة الإسلامية الوطنية عندما خططت الجبهة للانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة في عام 1989. ويتمثل النمط السائد في التاريخ السوداني في منع السياسيين الذين ساعدوا الأنظمة العسكرية من المشاركة في الأنظمة البرلمانية اللاحقة، وبالفعل تم رفع دعوى قضائية بحث غازي صلاح الدين وعلي الحاج وآخرين بسبب دورهم في الإطاحة بديمقراطية عام 1989.

ثورات أجيالٍ مختلفة

لا تكمن إشكالية الجيل الأكبر سناً من الإسلاميين في اعتدالهم على المستوى الفلسفي بقدر ارتباطهم بالنظام القديم وشبكاته وجرائمه. ولهذا، فإنه عندما تذبذب حزب المؤتمر الشعبي أوائل عام 2019 بخصوص قرار دعم الثورة، فإن هذا يعكس إلى حدٍّ كبير الانقسام بين القيادة في عهد علي الحاج وشباب الحزب الذين اعتنقوا الطابع الجيلي للثورة، فتجاهلوا قيادتهم الحزبية التي جاوز أغلبها الستين من العمر، وخرجوا إلى الشوارع. وتأمل الكاتبة في أن تؤدي هذه الفجوة الواقعة بين الأجيال في حالة حزب المؤتمر الشعبي إلى ظهور نمطٍ أكثر اعتدالاً من السياسة الدينية.

ويعيدنا هذا مجدداً إلى العلاقة ما بين الثورة والأجيال. فقد حدثت هذه الثورة الجيلية ذاتها داخل بعض الأحزاب الأخرى المعارضة المحافظة على مدى العقد الماضي، إذ احتجّ شباب حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي ضد مهادنة النظام الأبوي القائم في الحزبين منذ ستينيات القرن الماضي. ويكمن أحد أسباب ارتفاع شعبية حزب المؤتمر السوداني خلال الثورة في وجود قادة شباب نسبياً، وقد كان في الواقع الحزب الذي يعبر عن الثورة الأخيرة.

وتختم بريدج مقالتها بالتالي: “شهدت ثورة أكتوبر 1964 انتقالاً جيلياً داخل نخبةٍ صغيرة نأمل بأن يكون شاملاً هذه المرة. لقد أصبح طلاب الجامعة اليوم أكثر تنوعاً من حيث الجنس والعرق والأصل الإقليمي مقارنة مع ما كان عليه الحال في حقبة الستينيات. ولذلك، فهم ليسوا مثقلين بالطريقة القديمة لممارسة السياسة التي كبّلت الأجيال التي سبقتهم، وربما يمكنهم ذلك من تجاوز ثنائية الإسلام السياسي والعلمانية. لكن حتى وإن تمكنوا من تحقيق ذلك، فإنهم سيبقون بحاجةٍ إلى نشر ثورتهم إلى ما يتجاوز المراكز الحضرية باتجاه الهامش. وهنا لا بد من الإشارة إلى تهديد علي الحاج بالإطاحة النظام الانتقالي عبر تشكيل حكومة ظل في أقاليم الهامش، وهو ما يعيدنا إلى النقطة الأساسية المتمثلة في حاجة الديمقراطيين المقيمين في المناطق الحضرية إلى دمج الهامش في النظام الجديد إذا ما أرادوا منع استغلاله ضد ثورتهم”.

“الآراء الواردة في هذه المقالة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر فنك”.