نشر الصحفي البارز جيمس دورسي مقالة على مدونته الخاصة سلط فيها الضوء على ما قد يحمله المستقبل من تطورات تظهر مكانة الصين في منطقة الشرق الأوسط.

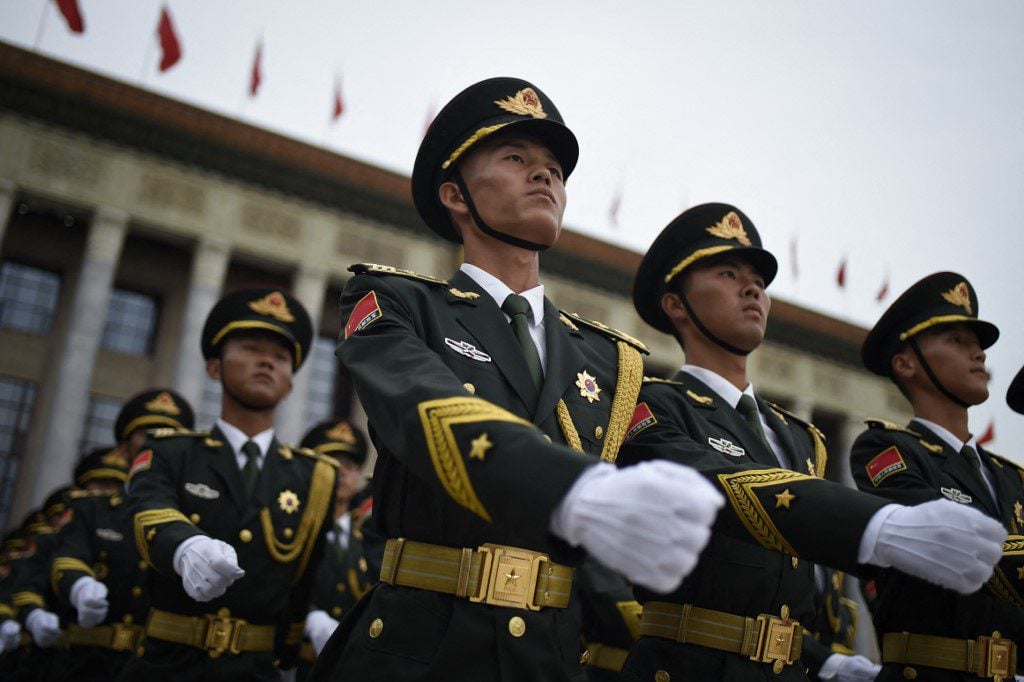

ويبدأ مقالته بالإشارة إلى أن الصين قد لا تهتم على المدى القصير بالمشاركة في ضمان الأمن في أراضٍ تمتد من وسط آسيا وحتى الساحل الشرقي لإفريقيا. لكن هذا لا يمنع الجمهورية الشعبية بحسب دورسي من التحضير لوقت قد ترغب فيه في بناء علاقات سياسية وعسكرية طويلة المدى مع دول مختلفة في العالم حتى تظهر قوتها وتستبقي أفضلية اقتصادية.

وفي الوقت الذي تعتزم فيه الصين استغلال مبدأ العلاقات التي تدّعي أنه ذو منفعة متبادلة بفضل الاقتصاد والتجارة والاستثمار في حل المشكلات، فإنها حتى هذه اللحظة تأخرت عن المشاركة العسكرية الأحادية أو الثنائية في صراعات خارج حدودها، إن لم تكن تجنبت ذلك.

والسؤال هو إلى أي مدى تستطيع الاستمرار في هذا النهج.

وكانت أول خطوة صغيرة خطتها الصين تجاه استعراض قوتها هي إنشاء أول قاعدة عسكرية خارجية لها عام 2017 في دولة جيبوتي في شرق إفريقيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن استضافة جيبوتي لعدّة منشآت عسكرية لدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وربما السعودية. وتشير هذه القاعدة بحسب دورسي إلى الأهمية التي تعطيها الصين لمناطق مثل الخليج والقرن الإفريقي.

وتناولت إحدى المقالات التي صدرت مؤخراً عن الجيش الصيني ما تقوم به الصين من تحضيرات ليوم قد تحتاج فيه إلى إبراز قوتها العسكرية في بقاع مختلفة من العالم. ووضّح المقال وجهة النظر الصينية في مزايا توفير فرص التدريب والتعليم للنخب العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

ويعرّج المقال على التالي: “غالباً ما يكون الطلاب القادرين على الدراسة في الصين من النخب العسكرية والسياسية المحلية أو أبناء العائلات الكبيرة. وبناءً على ذلك، فإن الأولوية ستكون لهؤلاء بعد إنهاء دراستهم وعودتهم لتولي المناصب القيادية عسكرياً وسياسياً في بلادهم. ولهذا فائدة كبيرة للصين في توسيع نفوذها الخارجي وتزيد صادرات الأسلحة”.

وأكّد المقال أن الأكاديميات العسكرية الصينية كانت أكثر جاذبية من نظيراتها الغربية التي تفرض “شروطاً سياسية”، في إشارة إلى الطلاب الذين ينحدرون من دول متحالفة مع الغرب.

وأضاف المقال: “تقوم الأكاديمية العسكرية الصينية بأفضل وظيفة في هذا الشأن. فليس ثمة شروط سياسية ملحقة هنا. والطلاب الأجانب يتعلمون الاستراتيجيات والتكتيكات الصينية كما يتعلمون كيفية استعمال الأسلحة الصينية بأنفسهم”.

وتغاضى المقال عن الإشارة إلى عدم ربط الصين لبيع الأسلحة بشروط سياسية محددة كالالتزام بحقوق الإنسان على سبيل المثال، وهو ما يتناقض مع ما تقوم يقوم به منتجو الأسلحة الغربيين.

بيد أن الأشهر الأخيرة جاءت على خلاف تطلعات الصين إلى البقاء بمعزل عن الصراعات خارج حدودها، ما يفيد بأن الواقع على الأرض قد يعقّد حسابات الصين الاستراتيجية.

فالانسحاب الأمريكي من أفغانستان يهدّد بوصول نظام ديني محافظ متشدد إلى السلطة على الحدود مع شينجيانغ، المقاطعة الشمالية الغربية التي تحاول فيها الصين بكل وحشية إحلال هويتها فيها محل الهوية الدينية والعرقية التركية.

كما أن التطورات العسكرية الأخيرة لطالبان قد عززت المشاعر الدينية المحافظة المتشددة في الجارة باكستان التي تحتفي بطالبان باعتبارهم أبطال، ما يعزز نجاح فرص الحكم الديني المتشدد في ثاني أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

ويقول مسئول باكستاني كبير: “سيتحمس المجاهدون عندنا. سيقولون إنه إذا كانت هزيمة أمريكا ممكنة فهل يقف الجيش الباكستاني في طريقنا؟”

وفي الأسبوع الماضي، لقي تسعة صينيين مصرعهم في انفجار حافلة تقلّ عمالاً صينيين إلى موقع بناء سد في جبال باكستان الشمالية. وهذه منطقة معرّضة لهجمات المسلحين الدينيين أكثر من هجمات القوميين البلوش الذين يديرون عملياتهم من إقليم بلوشستان والمسؤولين عن أغلب الهجمات التي طالت أهدافا صينية في دول جنوب آسيا.

وكانت تلك أعلى خسارة في أرواح المواطنين الصينيين خلال السنوات الأخيرة في باكستان، المستفيد الأكبر من استثمارات الطاقة والبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تعتبرها الصين مفتاح التنمية الاقتصادية في إقليم شينجيانغ وجزء من جهودها لفرض هيمنتها على المنطقة.

ومما يدل على القلق الصيني أنها نصحت مواطنيها الشهر الماضي بمغادرة أفغانستان. وفي الأسبوع الماضي، أجلت 210 صينيين على متن رحلة مؤجرة. كما أنها أرجأت توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي كان من شأنها أن تعجّل من تنفيذ مشاريع تشكّل جزءاً من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC).

ومما يعقد الحسابات الصينية أن تركيا وروسيا تتحركان لأسباب مختلفة لتقوية الهوية التركية في القوقاز والتي من المحتمل أن تزيد التعاطف مع مأساة الأويغور وبقية المسلمين الأتراك.

وإلى جانب ذلك، فإن تركيا ربما ترى أفغانستان كنقطة انطلاق جديدة لإعادة اختراع عالم تركي. فقد ذُكر أن تركيا طلبت من أذربيجان المساهمة بقوات في الوحدة التركية التي ستبقى في أفغانستان لحماية مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو. وكانت تركيا قد ساعدت أذربيجان في حربها القوقازية العام الماضي ضد أرمينيا.

كما تعزز تركيا نفوذها بين الأقليات التركية الأفغانية عن طريق تشغيل المدارس التركية والعدد المتزايد من المنح الدراسية التركية وتدريب الجيش والشرطة الأفغانيين. كما أنها تلجأ لتحقيق مساعيها في هذا الإطار إلى شعبية الأفلام والمسلسلات التركية وجهودها في التوسط لإنهاء الصراع في البلاد.

وكانت طالبان قد رفضت استمرار التواجد العسكري التركي الذي كان جزءاً من بعثة الدعم الحازم بقيادة حلف الناتو لست سنوات. وأصرّت كابل على أن الجنود الأتراك “محتلون في أفغانستان” ويجب أن يغادروا مع القوات الأمريكية وحلف الناتو وإن كانوا ممثلين “لدولة إسلامية عظيمة”.

وتحسبا لأي تهديد يطرأ من أفغانستان، فقد أنشأت الصين موقعاُ عسكرياُ صغيراً عام 2019 على مرتفعات طاجيكستان، على مرمى حجر من التقاء ممر واخان الأفغاني مع إقليم شينجيانغ.

وأبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي محاوريه خلال زيارة إلى وسط آسيا الأسبوع الماضي أنه من الآن فصاعداً سيكون للشركات العسكرية الصينية الخاصة الدور الأكبر في تأمين مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في مبادرة الحزام والطريق.

ويرى بعض المحللين أن الشركات الصينية ستُوظف لتدريب جيوش دول آسيا الوسطى، وهو مجال تحتكره روسيا إلى حد كبير حتى الآن.

وعلى نفس المنوال، يزيد سحب فرنسا لقواتها من غرب إفريقيا الضغط على الصين للدفاع عن مواطنيها ومصالحها في الخارج. فقد اختطف مسلحون خمسة أجانب من بينهم ثلاثة عمال بناء صينيين نهاية هذا الأسبوع جنوب مالي. ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها.

كل ما فات لم يتطرق للسؤال عن مدى اطمئنان الصين لمظلة الحماية الأمريكية في الخليج لتأمين تدفق الطاقة وكثير من أعمالها التجارية على خلفية إعادة الولايات المتحدة ترتيب التزامها الإقليمي والعلاقات المتوترة بشكل متزايد بين واشنطن وبكين.

كما لا يتطرق إلى قدرة الصين على إدارة تطلعات شعبها إلى المشاركة، ليس فقط سياسياً أو عسكرياً، ولكن في بعض الأحيان اقتصادياً.

كان ذلك واضحاً خلال زيارة السيد وانغ للمنطقة وخصوصاً سوريا التي كانت خلال حربها الأهلية موطناً لمجاهدي الأويغور الذين ميّزوا أنفسهم في معاركها.

وكانت هذه زيارة وانغ الثانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال أربعة أشهر. كما ناقش الأسبوع الماضي قضايا أمن أفغانستان والخليج مع نظيره السعودي على هامش اجتماع تعاون إقليمي في أوزبكستان.

ولطالما راهن المسئولون السوريون لأسباب داخلية وخارجية على الصين باعتبارها فارساً أبيضاً خيالياً سيأتي لنجدة وإعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب.

ويشير الباحثان أندريا غيزيلي ومحمد السديري إلى أن “اهتمام الصين بسوريا أقل من اهتمام سوريا بالصين… فسوريا لم تكن أولوية في نهج الصين المدفوع بالاقتصاد تجاه الشرق الأوسط”.

وحذر الباحثان من أنه لا يمكن تجاهل “الأثر المهم المحتمل للسرديات التي يختلقها الفاعلون المحليون في سياق السياسة الدولية”، في إشارة إلى رهان سوريا على الصين باعتبارها منقذة لها.

ويرى دورسي أن استنتاجات الباحثين تفضي إلى أن تكوين السياسة الصينية قد يعتمد مستقبلاً بشكلٍ متنامي على عملية صنع القرار في بكين بقدر اعتماده على ما يحصل على أرض الواقع من تطورات في عالم تتنافس قواه لتأمين مصالحها وتأمين مكان لها في النظام العالمي الجديد.

وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الأساسي الكامن خلف كل هذه العوامل لا يعتمد فقط على ما لدى الصين من قدرة وطموح لأن تكون قوة عظمى، ولكن أيضاً على الإرادة لتحقيق ذلك، وفقا لجدعون راكمان، الكاتب في صحيفة فاينانشال تايمز.

ويختم دورسي مقالته بالإشارة إلى مقاربة راكمان التالية: “إذا كانت الصين غير قادرة أو راغبة في تحقيق وجود عسكري عالمي ينافس الوجود الأمريكي، فعليها أن تجد طريقة جديدة لتكون بها قوة عظمى أو تتنازل عن هذا الطموح”.

ملاحظة

الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن آراء الكاتب (الكتّاب)، وليس المقصود منها التعبير عن آراء أو وجهات نظر فَنَك أو مجلس تحريرها.

ملاحظة

تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع https://mideastsoccer.blogspot.com/ في 21 يوليو 2021