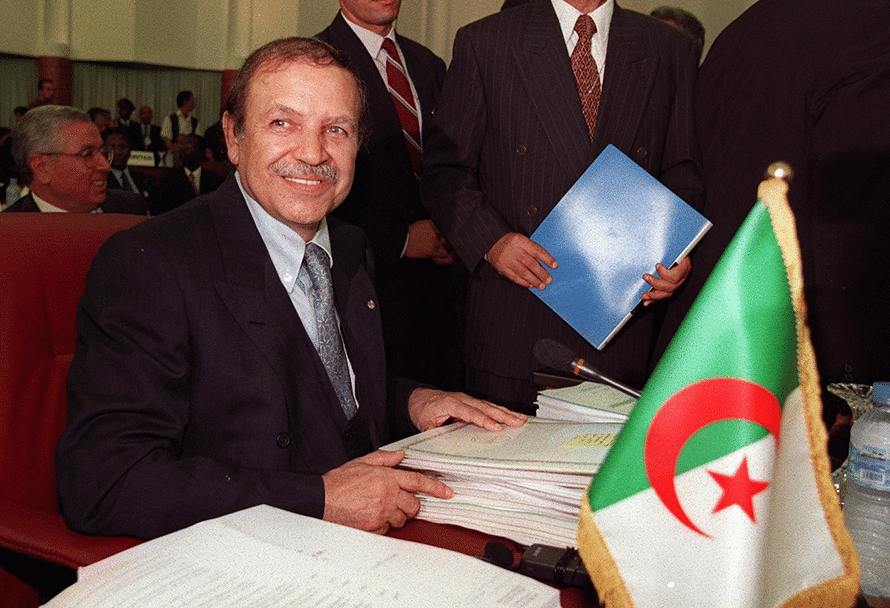

عام 1999، نجحت القيادة العسكرية في إدراج شخصية مدنية وسياسية مرموقة كمرشح للرئاسة. وعلى الرغم من أن عبد العزيز بوتفليقة عاش في سويسرا ودول الخليج في الثمانينيات، إلا أنه لم يكن جديداً في الساحة السياسية الجزائرية. عام 1962، أصبح بوتفليقة، في السادسة والعشرين من عمره، أول وزير جزائري للشؤون الخارجية (الأصغر على الصعيد الدولي). وبعد وفاة بومدين في كانون الأول/ديسمبر عام 1978، كان بوتفليقة مرشح الجناح الليبرالي لجبهة التحرير الوطني لخلافته.

وبعد انتخاب بوتفليقة عام 1999، وعد بإنهاء “العقد الأسود” من خلال إطلاق برنامج “سلام ومصالحة”. ولم يقتصر ذلك على تقديم ضمانات لعدم ملاحقة عناصر القوات المسلحة والميليشيات الموالية للحكومة، إنما شمل أيضاً الإعفاء عن جماعات المقاتلين الإسلاميين. أدخل بوتفليقة قانونين حيز التنفيذ. ونظراً إلى حالة اليأس المتفشية والرغبة الشديدة لوقف إراقة الدماء، حصل بوتفليقة على دعم عدد كبير من الجزائريين في سياسته هذه، إلا أن مجموعات حقوق الإنسان، وبشكل خاص المنظمات المعنية بعائلات الأشخاص “المفقودين”، واصلت النضال ضد التستر عن الجرائم وحصانة مرتكبيها بعد العفو العام.

أدت الحرب الأهلية وسياسات التحرر الاقتصادي المطبقة في التسعينيات إلى اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وعلى الرغم من أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة الدين الخارجي، سجلت تقدماً تدريجياً، إلا أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة إلى ظروف معيشة فئات كبيرة من المجتمع. لم يكن هناك حلول لأزمات نقص أماكن السكن والبنى التحتية غير المناسبة وقلة العمل التي أثرت على الشباب أكثر من غيرهم، العوامل التي غذت تصعيد النزاع السياسي الذي بدأ في الثمانينيات.

كما شمل استعادة شرعية الحكام التصدي لهذه المصادر المحتملة للاضطراب الجديد. فأطلق بوتفليقة برنامجاً استثمارياً واسع النطاق مع زيادة النفقات على البنية التحتية والسكن والعمل. وبالإضافة إلى الطرق السريعة والسكك الحديدية الجديدة، شملت الخطط بناء مليون مسكن. ولم يكن من الممكن تحقيق هذه النوايا الطموحة لولا زيادة الإيرادات التي رافقت زيادة الطلب العالمي على منتجات النفط والغاز الطبيعي عام 2000. وخلال العقد التالي، حققت البلاد فائضاً كبيراً في الميزان التجاري.

أعيد انتخاب بوتفليقة رئيساً للجمهورية عامين 2004 و 2009. جلبت عملية الانتخاب احتجاجات منتامية من قبل المعارضة. وغالباً ما أدت الخلافات حول الإجراءات إلى انسحاب مرشحي المعارضة أو التشكيك بنتائج التصويت. وينطبق ذات الأمر على الانتخابات البرلمانية. في ربيع 2012، فازت جبهة التحرير الوطني. والأهم من ذلك بالنسبة إلى الكثير من المراقبين هو المشاركة الضئيلة في الانتخابات.

في يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، كان الوضع لا يزال مستقراً على الرغم من حركة الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، بالتزامن مع “ثورات الكرامة” في تونس ومصر المجاورتين. اندلعت الاحتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي. ونظراً إلى أن هذه المسألة كانت قد لعبت دوراً في دول عربية أخرى، انتهزت بعض حركات المعارضة الفرصة لتنظيم مظاهرات أكثر.

لكن انقسمت الأحزاب والمنظمات الأخرى المشاركة في الحركة في مقارباتها وعلى الزعامة. وكانت الاختلافات السياسية سبب فشل محاولة تشكيل لجنة مشتركة من مختلف منظمات المجتمع المدني والناشطين. ومن جهة أخرى، كانت الحكومة منهمكة بمنع تصعيد المظاهرات، ونتيجة لذلك، فشلت مظاهرة صغيرة نسبياً نظمها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بسبب تراخي الأحزاب الأخرى وانعدام المصلحة العامة واستخدام القوة من قبل قوات الشرطة.

وكانت الأسباب الرئيسية لفشل المظاهرات موقف عامة الشعب منها وذكريات الحرب الأهلية. فضعفت الرغبة في التغيير خوفاً من قمع المظاهرات واستخدام العنف لإخمادها، وحتى أنها قد تعيد البلاد إلى وضعها السابق. وخلافاً لتونس في عهد بن علي، كانت الجزائر تشهد مظاهرات اجتماعية وأعمال شغب، وإن كان على نطاق محلي ومحدود.

كانت الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 مصدر قلق للقيادة الجزائرية التي تخوفت من أن تقع الأسلحة بين أيدي المجموعات الإسلامية المسلحة المتبقية التي تعمل في بلدان واقعة في الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي. وبدا أن الانتفاضة المسلحة عام 2012 في شمال مالي الواقعة، عند الحدود الجنوبية للجزائر، مبرراً لهذه المخاوف. فقد نجحت مجموعات مسلحة بشكل جيد من المقاتلين الطوارق والإسلاميين في السيطرة على الإقليم، مما أقلق العواصم الإفريقية والغربية.

تأزم الوضع في أوائل عام 2013، وقررت فرنسا إرسال قوات إلى مالي. وعلى الرغم من المعارضة المسبقة للتدخل الغربي، سمحت مدينة الجزائر للطائرات الفرنسية بحرية المرور في مجالها الجوي. لكن لم يؤد الطرد السريع للثوار من مدن مالي الشمالية إلى انتهاء أعمال العنف. ففي كانون الثاني/يناير عام 2013، استولت مجموعة إسلامية مسلحة بقيادة عضو سابق في تنظيم القاعدة على منشأة للغاز الطبيعي في عين أمناس واحتجزت عدداً كبيراً من الرهائن، من بينهم عمال أجانب.

أنهت القوات الجزائرية احتجاز الرهائن خلال بضعة أيام باستخدام القوة المفرطة؛ أدى ذلك إلى مقتل العديد من الرهائن، من بينهم سبعة وثلاثين أجنبياً.مع عدم وضوح ارتباط الهجوم بأزمة مالي، إلا أنه يُعتقد بوجود تخطيط مسبق له ولا يشمل ذات الفصائل الإسلامية كالتي في مالي – تفرض الأحداث العنيفة في الصحارى والساحل تحدياً أمنياً واضحاً للجزائر وتشدد على ضرورة قيام الجزائر بإعادة النظر في استراتيجياتها إزاء البلدان المجاورة والمجموعات المسلحة المختلفة (السياسية والإجرامية) وعلاقاتها مع الغرب.