المقدمة

بقي النظام السياسي في الجزائر والبنية الإدارية للدولة مستقرين بشكل ملحوظ منذ الاستقلال عام 1962. وفي الوقت ذاته، استمر وجود الكثير من الاضطرابات التي أدت إلى الأزمة السياسية والاقتصادية في الثمانينيات والحرب الأهلية التي تلتها.

وتعتبر الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي حافظت على استقرارها، الأقوى ويعود تأسيسها إلى فترة ما قبل استقلال الجزائر. وتعد هذه الأجهزة طرفاً أساسياً في اللعبة السياسية، بشكل مباشر أو غير مباشر. واتّبع الجيش أسلوب الفرنسيين في عدم تساهلهم وعرقلة أكثر الأساليب الإصلاحية لمنح السكان المحليين حقوقهم، مما جعل الكفاح المسلح خيارهم العملي الوحيد. وهذا لا يعني أن المؤسسات الأخرى لم تكن على صلة بالمجتمع. فنظام الدولة الإداري، على الرغم من نقاط ضعفه، يمتد إلى المجتمعات المحلية في كل أنحاء البلاد. وحققت بعض المؤسسات، كتلك المتخصصة في جوانب الخدمات الدبلوماسية، نجاحاً كبيراً. وللنظام الاقتصادي أوجه قصور هيكلية، إلا أنه تمكن من مواصلة تنفيذ العمليات الرئيسية، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية. ويمكن القول أن عمل الكثير من مؤسسات الدولة يخضع لقرارات وضعتها المؤسسة السياسية العسكرية المؤلّفة من مجموعة صغيرة من رؤساء القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية.

وأشعل الاستعمار ومواجهته في حرب الاستقلال شعور الجزائريين بهويتهم الوطنية، وهذا الشعور كان ضعيفاً قبل عام 1830. فعلى سبيل المثال، تركز الحركة الثقافية البربرية على تعريف الهوية الجزائرية، لا على دعم قيام دولة منفصلة.

وسعى قادة الجزائر إلى الحفاظ على الاستقرار، معتمدين في تحقيق ذلك على العائدات المتأتية من النفط والغاز في السوق الدولية. ومع الارتفاع الهائل لأسعار النفط في السبعينيات، لم تساعد هذه الأموال في بناء الاقتصاد فحسب، وإنما أعطت الشرعية أيضاً لقيادة الدولة المنبثقة عن الجيش والحزب الحاكم: جبهة التحرير الوطني. وفي سعيها نحو تعزيز صورتها أمام السكان كدولة تلتزم بتوفير حياةٍ أفضل لهم، فقد اعتمدت الدولة على دعم البرنامج الصناعي وإقامة البنى التحتية المادية وخلق فرص العمل الجديدة ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وعلى مرّ الأجيال، تلاشت تجربة حرب التحرير رويداً رويداً، لكن ذلك لا يقلل من أهمية هذا الإرث السياسي للجزائر. فلا يزال الكثير من القادة، في الحكومة والمعارضة، يدّعون الشرعية بالإشارة إلى الأدوار التي لعبوها في حركة الاستقلال. ويتباهى الكثير من الجزائريين بكونهم مقاتلين سابقين، أو مجاهدين، في الحرب. ويظهر مدى انتشار هذه الظاهرة استمرار حصول ما يزيد عن مليون جزائري على معاشات حرب قيمتها 2,3 مليار دولار سنوياً. ولا تزال القومية ورفض التدخل الأجنبي من العوامل التي تشكل نظرة معظم الساسة للعالم، بما فيهم جيل ما بعد الحرب. وبمرور السنين، بات من الصعب على قادة الدولة وأحزابها السياسية ومؤسساتها الاستئثار بفكرة السيادة القومية لتعزيز مصالحهم الشخصية. فعلى الرغم من استمرار رسوخ الشعور بالهوية الوطنية لدى معظم الجزائريين، إلا أن مصداقية الذين يدّعون الدفاع عنها تشوّهت. وكان ذلك أحد الأسباب التي أعاقت جبهة التحرير الوطني من “لعب ورقة” القومية ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد اعتماد نظام التعددية الحزبية عام 1989. وأدّعى الإسلاميون بأنهم الممثلين الحقيقيين للثورة الجزائرية التي خانها، وفق رأيهم، الحزب الحاكم السابق “الفاسد”.

وأكّد الإلغاء المفاجئ لنظام الحزب الواحد وكارثة الحرب الأهلية اللاحقة على محدودية موارد وقدرات النظام السياسي. وأظهرت الأزمة عدم وجود مؤسسات ذات مصداقية للتوسط بين النخب الحاكمة والشعب. وأثبتت أن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز لم يكن أساساً مستداماً للحفاظ على العلاقات بين الدولة والمجتمع، نظراً إلى تقلب قوة الدولة مع الأسعار في الأسواق العالمية. كما ألقت الضوء على عدم قدرة كبار المسؤولين في الدولة على التعامل مع الأزمة بشكل ناجح دون تراكم الأزمات الواحدة تلو الأخرى.

وبعد مرور عقدين من الزمن، يبدو النظام وقيادته غير قادرين على حل هذه المسائل الأساسية. وعلى الرغم من فتح باب الترشح للانتخابات أمام أحزاب المعارضة، إلا أنه من غير الممكن الحصول على سلطة واسعة على حساب طريقة عمل النظام وسيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على القرار في المسائل الهامة. وتتمتع الصحافة بحرية واسعة لانتقاد أصحاب السلطة، إلا أن هذه الحرية مقيّدة. ولم تعزز الزيادة الضخمة في منظمات المجتمع المدني من تأثير المواطنين على العملية السياسية، ويمكن القول أن هناك آلية أخرى للوصول إلى دائرة السيطرة. ولم يتمكن النظام السياسي بشكل عام من إزالة عدم ثقة الشعب فيه، على الرغم من أن انتعاش الدخل النفطي عزّز من تعزيز قدرة الدولة على تلبية تلك الحاجات.

وعلى الرغم من المصادقة على الدستور الجديد في 2016، والذي يحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية ويمنح الرئيس فرصة تولي المنصب لولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة، إلا أن هذا الدستور واجه انتقادات المعارضة التي وصفته بأنه يحل “مشاكل الحكومة وليس مشاكل الوطن”.

السلطة التنفيذية

تخضع الجزائر لنظام حكم رئاسي. ولعب غالبية رؤساء الجزائر حتى اليوم دوراً في حركة الاستقلال وجبهة التحرير الوطني. والأهم من ذلك أن الرئيس كان إما عضواً في المؤسسة العسكرية أو مدعوماً منها. إلا أن هذا لا يعني أن رؤساء الدولة لم يحظوا بدعم شعبي.

ومن الناحية الرسمية، يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة ويمكنه نقض قرارات السلطات الأخرى. ولكن يتعين عليه التشاور مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل اتخاذ أي قرار. وهذا ما يجعل النظام الجزائري مؤسسة جماعية أكثر من بلدان عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعتبر الرئيس تجسيداً للنظام. ويبدو أن هذه الحالة قد عززت من موقع الرئيس والنظام ككل. فعلى سبيل المثال، يطالب عادةً المحتجون والخصوم السياسيون بتغييرات فيما يشيرون إليه بالسلطة، بدلاً من استقالة الرئيس، ذلك لأنهم يعتبرون أن التغيير في رأس الهرم لن يغير السياسة الجزائرية جذرياً.

ويعتبر الرئيس “أحمد بن بلّة” أول رئيس لدولة الجزائر المستقلة، علماً بأنه كان من المدنيين وأحد الزعماء “التاريخيين” لجبهة التحرير الوطني. واسترت فترة حكم بن بلّة بين عامي 1962 و1965، وكان بن بلة قد وصل إلى سدة الرئاسة بعد تحالفه مع جيش التحرير بقيادة الكولونيل هواري بومدين. ومع أن بلوغه إلى الرئاسة كان في البداية نتيجة صراع على السلطة بين فصائل مختلفة في حركة التحرير، إلا أنه حصل على تأييد شعبي واضح. ففي الانتخابات الرئاسية عام 1962، أدى حماس الشعب إلى دولة يرأسها أحد أبنائها للمرة الأولى إلى إقبال شعبي كبير.

وتوجب على بن بلّة، الذي توفي عام 2012، أن يعمل طوال فترة توليه الرئاسة على تحقيق التوازن بين مختلف القوى السياسية التي تعارضت آراؤها فيما يتعلق بالتوجّه السياسي والاقتصادي للدولة. وفي ظل هذه الظروف، وخلال فترات مشابهة من العقود اللاحقة، تولى السلطة رؤساء من خلفيات عسكرية على حساب المرشحين المدنيين. ويتجسد ذلك في إطاحة وزير الدفاع بومدين (1965-1978) بحليفه السابق بن بلّة في انقلاب أبيض عام 1965. وبهدف وضع حد للفوضى السياسية، أراد الرئيس بومدين إلغاء المؤسسات الموجودة ليتسنى له بناء مؤسسات جديدة تعبر عن رؤيته للاشتراكية الجزائرية وإنهاء الاقتتال.

وبعد صراع مع المرض، توفي بومدين فجأة في كانون الأول/ديسمبر عام 1978، وعينت المؤسسة العسكرية قائدها الأعلى الجنرال الشاذلي بن جديد (1979-1992) خلفاً له. وأظهر انقلاب عام 1992 مرة أخرى أن الجيش هو من يضع قواعد اللعبة السياسية. ولسنوات عدة، تولى الرئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة. ومهّد فشل هذه المؤسسة في تحقيق تقدم سياسي أثناء الحرب الأهلية لتولي الجنرال اليمين زروال (1996-1999).

عبد العزيز بوتفليقة

اتسمت بداية عهد عبد العزيز بوتفليقة (1999-اليوم) بإجراء سلسلة جديدة من الانتخابات. وأعيد انتخاب وزير الخارجية السابق لأربع مرات، وإن كان ذلك في انتخابات متنازع عليها. وفي صيف عام 2012، تداولت الصحافة الجزائرية شائعات عن تأسيس منصب نائب الرئيس. ونظراً إلى المشاكل الصحية التي أرغمت الرئيس بوتفليقة إلى تقليص مهامه، قد تكون تلك طريقة لضمان استمرارية نظام الحكم في حال عجز الرئيس عن ممارسة أعماله.

ويتمتع الرئيس بالصلاحيات التنفيذية الرئيسية ويعاونه في ذلك رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وتم تعيين عبد المالك سلال رئيساً للوزراء في أيلول/سبتمبر عام 2012.

ومنذ إعادة اعتماد نظام التعددية الحزبية عام 1997، قامت غالبية المجالس الوزارية على ائتلاف للحزبين “التأسيسيين”: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وشارك فيها حزب واحد أو أكثر من الأحزاب الإسلامية والعلمانية.

السلطة التشريعية

تألف البرلمان الجزائري من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني وعدد أعضائه 462، ويتم انتخابهم بشكل مباشر؛ ومجلس الأمة الذي يضم ممثلين عن الولايات وعددهم 144، ويتم تعيين ثلث أعضائه من قبل الرئيس. ويتمتع مجلس الأمة بصلاحية وقف التشريعات الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني. وتعود هذه الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها مجلس الأمة إلى التعديلات التي طرأت على الدستور بعد الحرب الأهلية في التسعينيات والتي هدفت إلى منع أحد الأطراف السياسية المعارضة القوية من التحكم بالرئاسة.

وشهدت انتخابات المجلس الشعبي الوطني في 2012 فوز جبهة التحرير بـ220 مقعداً، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ68، في حين حل تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي في المرتبة الثالثة بـ48 مقعداً.

وفي مايو 2017، تواصلت سيطرة الأحزاب الموالية للحكومة على الانتخابات التشريعية، حيث فازت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بـ164 و97 مقعداً على التوالي، فيما حل تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض في المرتبة الثالثة بـ33 مقعداً. وفازت القوائم المستقلة بـ28 مقعداً، فيما حصلت الحركة الشعبية الجزائرية على 13 مقعداً. وتزامنت الانتخابات البرلمانية لعام 2017 مع دعوات لمقاطعة التصويت، ما أسفر عن تدني نسبة المشاركة في التصويت لتصل إلى 35.37%، مقارنةً مع 43.14% في انتخابات عام 2012.

السلطة القضائية

المؤسسات القضائية الأساسية هي: المحاكم الإدارية، وعلى مستوى المحافظات، ومحاكم عادية. وعلى المستوى الوطني، تضطلع المحكمة العليا بدور المشرف على هذه المحاكم المحلية. عام 1988، تم إنشاء مجلس الدولة الذي يبدي رأيه حول مشاريع القوانين الجديدة قبل دراستها من قبل مجلس الوزراء. وعند الضرورة، تحدد محكمة تسوية النزاعات اختصاصات كل مؤسسة.

تكمّل النظام محكمة الجنايات والمحاكم الإدارية. وبعيداً عن القضاء المدني، للمحكمة العسكرية ولاية قضائية على الجيش والمؤسسات العسكرية.

النظام القضائي

النظام القانوني الجزائري مبني على التقاليد الأوروبية، وإلى حد أقل على الشريعة الإسلامية. وخلال فترة الاستعمار، ساد النظام القضائي الفرنسي، إلا أنه كان يحق للمحاكم المحلية الرجوع إلى الشريعة فيما يتعلق بالقضايا المدنية والأسرية. وبعد الاستقلال، أرادت جبهة التحرير الوطني الحد من النفوذ الفرنسي، إلا أن الأمر كان صعباً. وما زاد الأمر تعقيداً هو العودة إلى الاشتراكية والإسلام في عهد بومدين. ومن الأمور الأكثر إثارة للجدل سعي خليفته بن جديد إلى إدخال قانون للأسرة تغلب عليه العناصر الإسلامية ويضعف من الوضع القانوني للمرأة. وفي عام 2005، تمت مراجعة القانون لمنح المرأة حقوقاً أكثر في مسائل تتعلق بالميراث والحضانة. وفي أواخر الثمانينيات، وسّعت الإصلاحات القضائية من الحقوق المدنية، رغم إلغاء بعض هذه الحريات من خلال الأنظمة الأمنية التي تم إدخالها مع حالة الطوارئ عام 1992.

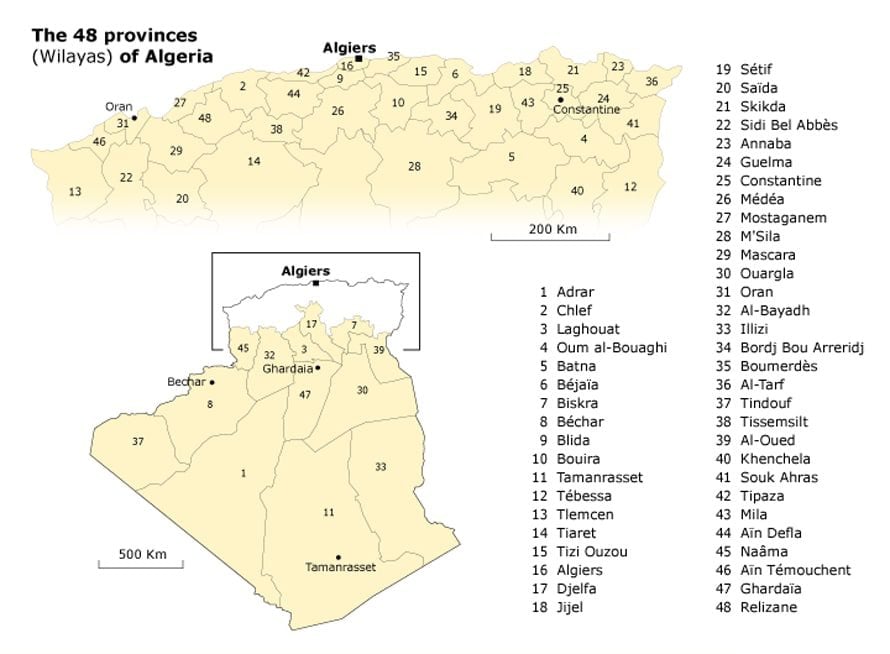

يتم تعيين القضاة من قبل وزير العدل. ويتألف النظام القضائي الجزائري من محاكم على مستوى البلديات، ومحاكم استئناف في عواصم الولايات الـ 48، بالإضافة إلى المحكمة العليا.

الحكومة المحلية

تتكون الجزائر من 48 محافظة مقسمة إلى 1541 بلدية. وعلى الرغم من مركزية الصلاحيات التنفيذية، إلا أن الوالي (حاكم المحافظة) يتمتع بصلاحيات واسعة في النظام السياسي الجزائري. ويتم انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية بشكل مباشر. أما الانتخابات المحلية الأخيرة، فشهدتها الجزائر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012.

وبعد فترة من المركزية القوية في عهد الرئيس بومدين، منح خلفه الرئيس بن جديد الحكومات المحلية صلاحيات واسعة كجزء من سياسته الهادفة إلى تعزيز نمو المناطق البعيدة عن المدن الكبرى.

الأحزاب السياسية

خضعت الجزائر حتى عام 1989 لنظام الحزب الواحد الذي هيمنت عليه جبهة التحرير الوطني. وفي عهد الرئيس بومدين، سُمح للحزب الشيوعي الجزائري الصغير بالنشاط، ضمن حدود معينة. وبعد الاستقلال بفترة قصيرة، قام حسين أيت أحمد، وهو أحد زعماء جبهة التحرير الوطني، بتأسيس جبهة القوى الاشتراكية والتي تم الاعتراف بها قانونياً عام 1989. وشهدت فترة اللبرلة المفاجئة بين عامي 1986 و1991 نشوء تنظيمات سياسية عديدة أخرى أهمها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُظرت منذ إعلان عدم قانونيتها في عام 1992. ومع عودة الانتخابات التشريعية عام 1997، سُمح لأحزاب عديدة بالتنافس، غير أن هذه التعددية لم تُترجم إلى إعادة توزيع للسلطة. فغالباً ما تنتقد المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام نتائج الانتخابات. وتصعِّب القيود الرسمية وغير الرسمية على الأحزاب ممارسة سلطتها الحقيقية. لذا، تتردد المعارضة الجزائرية بين المشاركة وعدم المشاركة في الانتخابات.

وانتهت الانتخابات البرلمانية لعام 2012 بفوز ساحق لجبهة التحرير الوطني حيث فازت مع التجمع الوطني الديمقراطي بغالبية المقاعد. وبعكس التوقعات، وخصوصاً تلك التي أطلقها زعمائها، لم تفز الأحزاب الإسلامية سوى بعدد قليل من المقاعد، بينما أعلنت جبهة القوى الاشتراكية فوزها بـ20 مقعداً، كما كان متوقعاً. ولم تزد نسبة الإقبال بحسب ما ذكرت الحكومة عن 42%، وكانت النسبة أقل من ذلك بكثير في الجزائر العاصمة. وتمثل ضعف الثقة الشعبية باحتجاجات قوية قامت بها المعارضة، متهمة الحكومة بالغش والتلاعب بنتائج الانتخابات.

ومن حيث عدد المقاعد في البرلمان، فإن المجموعتين السياسيتين الرئيسيتين هما الحزبان “التأسيسيان”: جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. ونشأت جبهة التحرير الوطني، والتي كانت الحزب الحاكم السابق، عن حركة التحرير، وهي تشمل مجموعة من التيارات الفكرية والمصالح الإقليمية والطموحات الشخصية. وعلى مدى التاريخ الحديث، تنافست الميول الاشتراكية والليبرالية ضمن الجبهة على خلافة الرئيس بومدين؛ وفاز الإسلاميون المحافظون ضمن الحزب في النقاش حول قانون الأسرة؛ في حين دخل الإصلاحيون الطموحون في نزاع مع البيروقراطيين حول كيفية التعامل مع الاقتصاد المتعثر. وبطريقةٍ ما، استمر هذا النوع من التعددية في الحزب الواحد بعد أن فقدت جبهة التحرير الوطني احتكارها للسلطة. غير أنّ الأمر لم يمنعها من أن تكون طرفاً هاماً – وأساسياً في غالب الأحيان – في البرلمان وفي مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

وتأسس التجمع الوطني الديمقراطي عام 1996 على يد رئيس البلاد آنذاك الجنرال اليمين زروال، وذلك في الفترة التي كانت فيها قيادة جبهة التحرير الوطني في نزاع مع المؤسسة العسكرية، حتى أنه جمع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (وجبهة القوى الاشتراكية) في معاهدة من أجل وقف الحرب الأهلية. ومنذ ذلك الحين، تناوب كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على تعيين رؤساء المجالس الوزارية. وبشكل عام، يصعب التمييز بين برامج الحزبين وسياساتهم الفعلية، وهما في الوقت الراهن حليفان للرئيس بوتفليقة.

الإسلاميون

لم يؤدِّ حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1992 إلى نهاية نشاطها. وفيما حمّلت القيادة العسكرية والسياسية الجبهة مسؤولية العنف الذي تلا إلغاء الانتخابات حينذاك، إلا أنها لم تمنع غيرهم من مناصري الإسلام السياسي من المشاركة في الحياة السياسية الرسمية. ولذلك علاقة وثيقة بالاختلافات الكبيرة، والتي يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان، داخل التيار الإسلامي والتي سبقت ظهور الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وعارضت بعض أهم الشخصيات الإسلامية، مثل الشيخ محفوظ نحناح، الشعبوية الراديكالية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، واقترحوا بدلاً عنها استراتيجية أسلمة المجتمع تدريجياً. وأسس نحناح حزبه الخاص، والذي عُرف فيما بعد باسم “حركة مجتمع السلم” (حماس سابقاً). وفي عهد خلفاء نحناح، شاركت حركة مجتمع السلم في عدة حكومات ائتلافية. وفي عام 2012، اتّحدت مع حزبين إسلاميين آخرين تحت راية “تكتل الجزائر الخضراء”.

ويعتبر عبد الله جاب الله من الإسلاميين المشهورين، حيث ظهر على الساحة السياسية في أواخر الثمانينيات. وأسس جاب الله ثلاثة أحزاب، من بينها حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني اللتين استمرتا دون زعيمهما والتحقتا بتكتل الجزائر الخضراء. وخاض جاب الله الانتخابات البرلمانية عام 2012 بتشكيل جديد.

وعلى الرغم من حلول تكتل الجزائر الخضراء في المرتبة الثالثة في انتخابات عام 2012، ومع ما تخلل هذه الانتخابات من مخالفات، إلا أن هذه الأحزاب الإسلامية لم تعد تعارض النظام السياسي.

العلمانيون

يرتكز التيار العلماني على تقليد غني من الأفكار والمنظمات داخل الحركة الجزائرية الوطنية. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأطياف المتنوعة للأفكار الاشتراكية وبدرجة أقل الأفكار الليبرالية. وعلى الرغم من بروز الميل الاشتراكي بقوة داخل جبهة التحرير الوطني في بعض الأحيان، إلا أن الكثيرون اعتبروا “الاشتراكية الجزائرية” توليفة قومية غامضة أصرّت على كون الإسلام ديناً للدولة. ولذك، فإنه من غير المستغرب بروز بعض الأحزاب اليسارية منذ عام 1989. ويعتبر حزب العمال من المجموعات التروتسكية وأحد الأحزاب القليلة التي تتزعمها امرأة وهي لويزا حنون. ويطالب الحزب بالحقوق الاجتماعية ويعارض بشدة المزيد من إلغاء التأميم والدور المتنامي للشركات الدولية في الاقتصاد الجزائري.

ولجبهة القوى الاشتراكية ملف ديمقراطي اجتماعي أكبر، وهي الخصم الأقدم لجبهة التحرير الوطني والمؤسسة العسكرية التي حكمت باسمها. كما أنها الحزب العلماني الوحيد بقاعدة جماهيرية، غير أنّ مناصريه يقتصرون على البربر في منطقة القبائل (أو المتحدرين منها). وينطبق ذلك أيضاً على “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الذي تتألف قاعدته من الطبقة الوسطى الليبرالية. وتتخطى المنافسة بين هذين الحزبين التنافس على أصوات البربر إلى قضايا أوسع نطاقاً يصعب على الأحزاب العلمانية – في الجزائر وغيرها من دول العالم العربي – إيجاد حلول لها، وهي: كيفية التعامل مع الإسلام؛ وكيفية تأثير ذلك على العلاقة مع القيادة (العسكرية).

وشهدت حقبة التسعينات انقسام الأحزاب العلمانية ومنظمات المجتمع المدني حول مسألة تأييد إلغاء الانتخابات لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ومنذ نهاية الحرب الأهلية، وجدت جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صعوبة في الحفاظ على موقفهما في نظام سياسي يتيح لهما التعبير عن أفكارهما، والذي بالكاد يمكن وصفه بالديمقراطي.

وفي عام 1997، قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الانقلاب، ثم قاطعت الانتخابات قبل أن تعود إلى المشاركة في أيار/مايو عام 2012. وينطبق ذات الأمر على التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إذ شارك هذا الحزب العلماني في حكومة ائتلافية تضمنت حركة مجتمع السلم الإسلامية. كما واجه كلا الحزبين صعوبات في التواصل مع الحركات الاجتماعية. فكانت الانتفاضة في منطقة القبائل عام 2001 من فعل التنسيقيات المحلية، وكانت محاولة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الدخول في أجواء الربيع العربي قصيرة الأمد في عام 2011.

السياسة الخارجية

ليس من المستغرب أن يكون معظم حلفاء الجزائر من دول عدم الانحياز، ويعود السبب في ذلك إلى المعاناة الكبيرة التي واجهتها هذه الدولة من حربٍ شرسة أثناء الحقبة الاستعمارية الفرنسية. وتعاونت الجزائر عسكرياً مع الاتحاد السوفييتي في الستينيات والسبعينيات، ودعمت حركات ثورية في أنحاء أخرى من العالم الثالث بصفتها جزءً من “حركة القارات الثلاث”. وعلى مستوى العالم العربي، فقد فضلت الجزائر تأميم صناعة النفط وحظر تصدير موادرها النفطية إلى الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. ومع ذلك، فقد بقيت علاقات الجزائر مع الغرب قائمة. ولا تزال أوروبا، خصوصاً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، سوقاً رئيسية لصادرات النفط والغاز ومصدراً لاستيراد السلع الإنتاجية والمواد الغذائية. وعلى الرغم من وجود علاقات اقتصادية تجمع الجزائر بالولايات المتحدة، إلا أن التركيز انصب منذ التسعينات إلى التحول باتجاه التعاون العسكري ضمن إطار “الحرب على الإرهاب”، خصوصاً منذ 11 أيلول/سبتمبر.

وعلى مر السنين، نشأت روابط قوية مع القوة الاستعمارية السابقة. وتجد كل من فرنسا والجزائر صعوبة في الاعتراف ببعض ما حصل خلال حرب الاستقلال. وفي نفس الوقت، يعيش عدد كبير من أصول جزائرية في فرنسا منذ عقود مع ذريتهم، كعمال أو حركيين سابقين (من قاتلوا لحساب فرنسا أثناء تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي)، أو كمنفيين سياسيين هربوا من الجزائر أثناء الحرب الأهلية في التسعينيات.

ولطالما حدد تنافس الجزائر مع دولة المغرب علاقاتها مع دول الجوار. فقد ادعى المغرب عند استقلال الجزائر الحق في الحصول على جزء من أراضي المغرب، واحتل في السبعينيات الصحراء الغربية التي تحالفت حركة تحريرها المعروفة بالبوليساريو مع الجزائر. ولا تزال هذه القضية موضع نزاع. ونظرت المؤسسة الجزائرية إلى الربيع العربي في تونس وليبيا بشك وخوف، ورأت في ليبيا بشكل خاص إنذاراً مبكراً بأن الفوضى تؤدي إلى انتشار الأسلحة عبر الحدود الصحراوية السهلة الاختراق. وجاءت الانتفاضة في مالي عام 2012 تأكيداً لهذه المخاوف، وكذلك الهجوم على حقل غاز عين أمناس الجزائري.

الجيش الجزائري وجبهة التحرير الوطني: صراعٌ عنيف أبدي

المقدمة

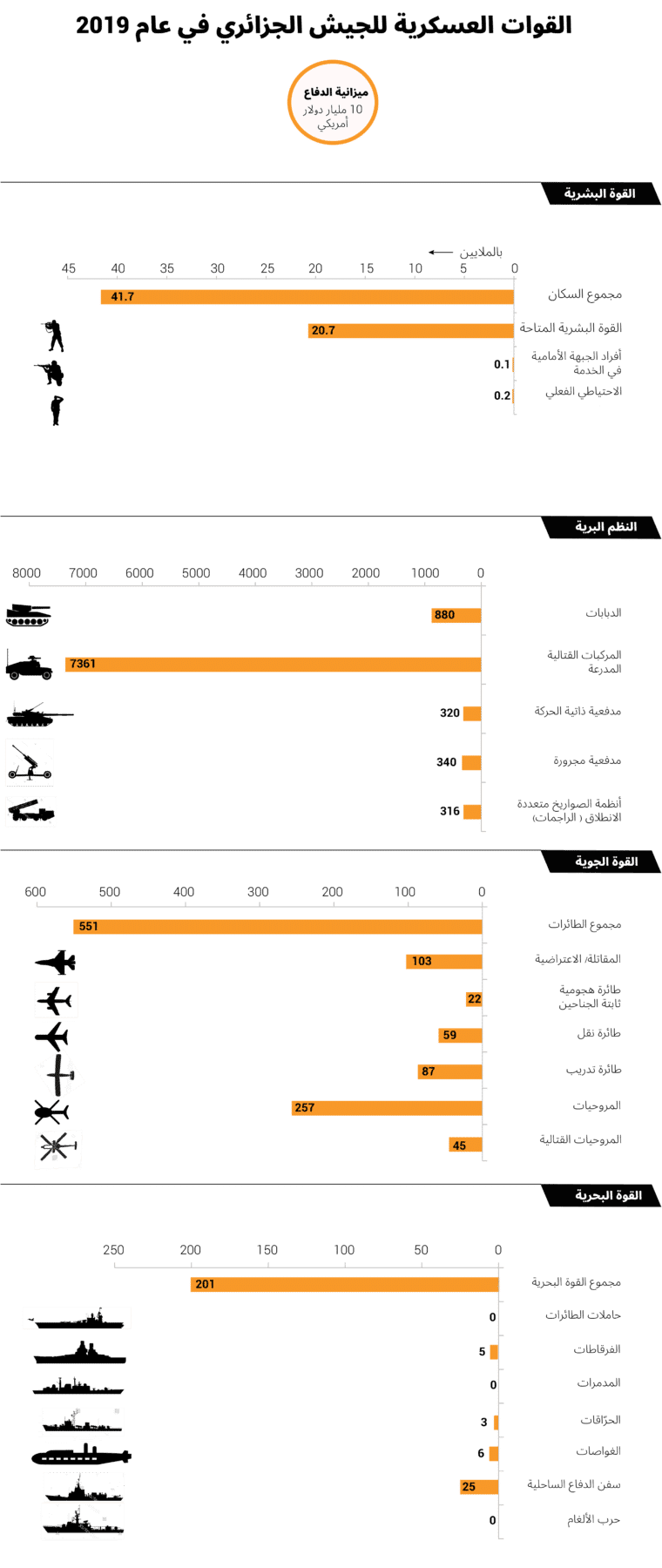

حلت الجزائر في المرتبة 27 من 137 بين الدول التي شملها تقرير Global Firepower لعام 2019.

وقدر عدد من بلغوا سن الخدمة العسكرية في عام 2019م وفقًا لتقرير غلوبال فاير باور 685,686 فردًا، كما قدر حجم الإنفاق العسكري في العام ذاته بنحو 1.570 مليار دولار. وكان شكل حجم الإنفاق العسكري للبلاد نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م، مقارنة بنحو 6.4%، و6.0% في عامي 2016، و2017 على التوالي، وفقًا وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

| المؤشر | العدد | المرتبة من 137 دولة |

| إجمالي عدد الأفراد العسكريين | 280,000 | - |

| عدد العاملين بالجيش | 130,000 | - |

| عدد قوات الاحتياط | 150,000 | - |

| إجمالي قوة الطائرات | 551 | 21 |

| الطائرات المقاتلة | 103 | 22 |

| الطائرات الهجومية | 113 | 24 |

| طائرات النقل | 58 | 13 |

| إجمالي قوة طائرات الهليكوبتر | 284 | 16 |

| عدد مدربي الطيران | 87 | 31 |

| عدد الدبابات | 2,475 | 11 |

| مركبات القتال المدرعة | 6,900 | 9 |

| منصات الصواريخ | 367 | 11 |

| عدد القطع البحرية | 85 | - |

| سفن حربية (فرقاطة) | 5 | - |

تتألف النخبة الحاكمة الغامضة في الجزائر، إلى حدٍ كبير، من فئتين مجزأتين بشكلٍ كبير: الجيش الذي تُسيطر عليه دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات الجزائرية) سيئة السمعة، والائتلاف الحكومي بقيادة حزبين سياسيين؛ التجمع الوطني الديمقراطي وحزب التحرير السابق، جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعتقد أن حلفائه في بيروقراطية الدولة، الجيش وجبهة التحرير الوطني، نجحوا في تهميش قيادة دائرة الاستعلام والأمن الراسخة، بعد أزمة الرهائن في عام 2013 في منشأة للغاز في منطقة عين أميناس الواقعة في الصحراء الكبرى بالقرب من الحدود الليبية.

ومع ذلك، لم يتم الكشف بالكامل عن خلفية الغارة التي شنها الجهاديون، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 مدنياً و29 مسلحاً. غير أن أزمة الرهائن والهجوم المعاكس المثير للجدل الذي شنته دائرة الاستعلام والأمن على المهاجمين كان له تداعيات فورية على صراع السلطة الجاري داخل نظام البلاد، كما حدد مسار التحول المريب في القيادة الذي حدث- مرةً أخرى- خلف الأبواب الموصدة. فقد شرع حلفاء بوتفليقة بتجريد دائرة الإستعلام والأمن- التي عرفت خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بالتسعينيات بعملياتها العنيفة لمكافحة الإرهاب- من سلطتها. غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول الأخير في السلطة سيحقق طموح الجيش بلعب دورٍ قيادي في السياسة الجزائرية.

الاستبداد الجزائري ثنائي القطب

تعود جذور تشتت النظام إلى جناحٍ سياسي وعسكري إلى حرب استقلال الجزائر في خمسينيات القرن الماضي. فقد تم إما نفيّ القادة السياسيين في جبهة التحرير الوطني إلى القاهرة أو حبسهم في فرنسا، بينما عمل الفدائيون المسلحون للحركة داخل الجزائر الفرنسية. وفي عام 1957، هزم جيش التحرير الوطني، الذراع العكسرية لجبهة التحرير الوطني، شر هزيمة بعد حملةٍ لا هوادة فيها لمكافحة التمرد شنها الجيش الفرنسي، وهي حملةٌ أجبرت أيضاً جيش التحرير الوطني على التوجه إلى المنفى.

وفي عام 1960، استولى العقيد هواري بومدين على “جيش الحدود،” وهي قواتٌ تابعة لجيش التحرير الوطني متمركزة في تونس والمغرب. وبعد وقتٍ قصير من إعلان فرنسا انسحابها الكامل من الجزائر، همش بومدين قادة جبهة التحرير الوطني المنفيين في القاهرة وشكل تحالفاً استراتيجياً مع أحمد بن بلة، أحد كبار سياسي جبهة التحرير الوطني.

ومباشرةً بعد الانسحاب الفرنسي في عام 1962، توجه جيش التحرير الوطني بقيادة بن بلة وبومدين إلى العاصمة الجزائر وبسطوا سيطرتهم الفعلية على الدولة المستقلة حديثاً. أصبح بن بلة أول رئيسٍ للجزائر، بينما عيّن بومدين نائباً للرئيس ووزيراً للدفاع. وبالتالي، تحوّل جيش التحرير الوطني إلى جيش البلاد، الذي حمل اسم الجيش الوطني الشعبي.

خلال رئاسة بن بلة، تطور الجيش ليصبح لاعباً سياسياً رئيسياً ووسع من سلطته تدريجياً.

كان هذا حتى قبل أن يُنظم بومدين إنقلاباً عسكرياً عام 1965، ويُطيح ببن بلة ويعزز قبضة الجيش بشكلٍ أكبر على مؤسسات الدولة وجبهة التحرير الوطني. وفي ذلك الوقت، كان بومدين قد أبرم بالفعل اتفاقاً غير رسميا لتقاسم السلطة بين الجيش الوطني الشعبي وجبهة التحرير الوطني، وهو الوضع الراهن الذي حافظ عليه النظام إلى حدٍ كبير حتى يومنا هذا.

ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش وجبهة التحرير الوطني صراعاً عنيفاً مستمراً تقريباً للسيطرة على الأجندة السياسية للبلاد وامتياز الوصول إلى الاحتياطيات الضخمة للنفط والغاز. ونتيجةً لذلك، فالصراعات شائعة ويمكن أن تتحول إلى عنفٍ، كما أظهرت العقود القليلة الماضية. وإلى حدٍ ما، يسعى الجناحان الرئيسيان في النظام إلى تحقيق ذات الأهداف، أي تأمين الامتيازات وبسط سيطرة شاملة على عائدات النفط والغاز. ومع ذلك، في أوقات انخفاض الإيرادات أو حدوث فراغٍ في السلطة، يزداد الصراع من أجل السيطرة.

الحرب الأهلية الجزائرية

تسببت وفاة بومدين عام 1978 بحدوث مثل هذا الفراغ في السلطة، مما أعاق البلاد لسنوات. وقد أعيق دور الجيش الوطني الشعبي المُهيمن داخل النظام في الثمانينات عندما تسبب الانخفاض الهائل في عائدات النفط والغاز بأزمةٍ سياسية، تبعها انتفاضة شعبية عام 1988. وأدى التحول الديمقراطي الذي أعقب ذلك إلى ظهور حزب إسلامي متطرف، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفوزها بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية لعام 1991. وقبيل الجولة الثانية من التصويت في يناير 1992، شن الجيش انقلاباً عسكرياً وحظر الجبهة الاسلامية للإنقاذ واستعاد السيطرة على الحكومة والرئاسة الجزائرية. اختبىأ الجناح المتطرف للجبهة الاسلامية للإنقاذ وبدأ بشن حرب عصاباتٍ ضد الدولة.

قُتل ما يُقدر بـ150 ألف شخص خلال الحرب الأهلية التي أعقبت الانقلاب العسكري عام 1992. وقد تم تهميش جبهة التحرير الوطني على نحوٍ فعال من قبل قيادة الجيش في حين أصبح الجيش الفصيل الرئيسي بالتزكية للنظام. استمر ذلك إلى أن قام اليمين زروال، الذي عيّن رئيساً عام 1994، بتمهيد الطريق لعودة الأحزاب السياسية إلى السياسة الجزائرية. وفي عام 1997، فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس حديثاً بالإنتخابات البرلمانية وشكل تحالفاً مع جبهة التحرير الوطني. وقد استكملت عملية تجديد اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والجناح السياسي للنظام بعد أن أوقف الجيش حملته وشرع النظام بعملية مصالحة من خلال تأييد العرض الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية الجزائري السابق المنفيّ، و”مرشح النظام بالإجماع.”

ومنذ انتخابه عام 1999، تمكن بوتفليقة من الحفاظ على توازن معين للقوى بين جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، ودائرة الاستعلام والأمن، الوحدة العسكرية التي تطورت كأقوى فرعٍ للدولة بعد الحرب. فقد مكنتها حملتها العنيفة لمكافحة التمرد خلال تسعينات القرن الماضي من إدارة والسيطرة على الصراع، بينما حول رئيسها محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، الوحدة إلى لاعبٍ رئيسي في السياسة الجزائرية.

تحديث الجيش الوطني الشعبي

واليوم، يعتبر الجيش الوطني الشعبي واحداً من أقوى القوات العسكرية في العالم العربي. ويُقدر عدد القوات بـ512 ألف جندي جاهز للقتال و400 ألف جندي احتياط، كما يعمل الجيش الوطني الشعبي على تطوير معداته منذ عام 2005. ففي الستينيات، مهد بومدين الطريق أمام ميليشيات جيش التحرير الوطني للتحول إلى جيش وطني مركزي، حيث حصل على دعمٍ قوي من الاتحاد السوفيتي. وعلى الرغم من سياسة الجزائر الخارجية غير المنحازة، حافظت الجزائر على علاقاتٍ وثيقة مع موسكو. فقد تم تدريب الضباط الجزائريين من قبل الاستخبارات السوفييتية (كاي جي بي)، وتم تجهيز الجيش الوطني الشعبي بشكلٍ حصري تقريباً من قِبل تجار الأسلحة السوفييت، الذين لا يزالون مزودي المعدات العسكرية الرئيسيين للجزائر.

وعلى الرغم من أن الجيش الجزائري لم يشارك أبداً في حربٍ كبيرة أو تدخلٍ على أراضٍ أجنبية – باستثناء الاشتباكات القصيرة مع المغرب في عامي 1963 و1976- فقد حافظ النظام على عقيدة ضرورة وجود جيشٍ قوي وعصري. وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرين، بدأ بوتفليقة تحديثاً شاملاً للجيش الوطني الشعبي. وقد سمح ارتفاع إيرادات النفط والغاز في الجزائر لبوتفليقة رفع الإنفاق العسكري. ففي عام 2005 وحده، بلغت ميزانية عملية شراء الأسلحة 7,5 مليار دولار، في حين لم تتجاوز في السابق الـ100 ألف دولارٍ سنوياً. ومنذ ذلك الحين، أصبحت البلاد أكبر مشترٍ للسلاح في افريقيا، إذ تبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 10 مليارات دولار.

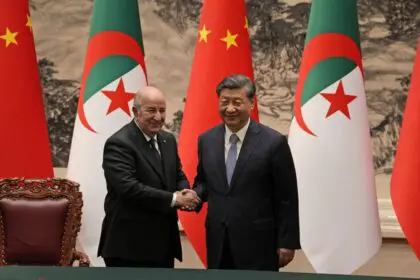

وعلى الرغم من انخفاض عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، حافظت الجزائر على هذا الإنفاق العسكري المرتفع، وتواصل تحديث جيشها. ولا تزال روسيا الشريك الرئيسي للمبيعات العسكرية للجزائر، حيث تزودها بالطائرات المقاتلة من طراز سوخوي سو-30 إم كي أي ودبابات القتال الرئيسية من طراز تي-90 وغواصتين من فئة كيلو. ومع ذلك، تقوم البلاد اليوم بتنويع مشترياتها، وتشتري المعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا.

وفي الوقت نفسه، تسعى إلى تعزيز صناعاتها المحلية من الأسلحة، إذ تقوم بإبرام عقودٍ مع شركة فينميكانيكا الإيطالية لتصنيع طائرات أغوستاوستلاند العمودية في الجزائر. كما تم توقيع صفقات مماثلة تصل قيمتها إلى 10 مليار دولار مع ألمانيا. تشتمل هذه على فرقاطتين من تصنيع شركة ثيسنكروب مارين سيستمز، فضلاً عن تجميعهما الجزئي في الجزائر، ومصنع للدبابات الخفيفة (مدرعات فئة فوكس)، الذي سيتم بناؤه كجزء من مشروع مشترك مع الشركتين الألمانيتين رينميتال ومان، ومصنع لتصنيع مركبات دايملر للشرطة. كما قامت عدة شركات ألمانية ببيع معدات إلكترونية مثل أجهزة الإرسال اللاسلكية إلى الجزائر لتمكين الجيش الوطني الشعبي من تشديد سيطرته على حدوده الجنوبية.

وقد سمح التهديد الإرهابي من بقايا الحرب الأهلية للجيش الجزائري بجذب الدعم الدولي لحربه على الإرهاب، في حين نجحت دائرة الاستعلام والأمن بقيادة بوتفليقة في استخدام هذا التهديد للدفاع عن قبضتها على السياسة الجزائرية. وعندما عارضت دائرة الاستعلام والأمن بشدة ولاية بوتفليقة الثالثة في عام 2009، ازدادت حدة الصراع العنيف بين الدائرة وعشيرة بوتفليقة مرة أخرى.

من المسؤول عن “السُلطة؟”

بعد تعرضه لسكتةٍ دماغية في مارس 2013، اختفى بوتفليقة بالكامل من الحياة العامة لعدة أشهر. فقد تضررت سمعته بشكلٍ كبير خلال ولايته الثالثة في منصبه، عندما بدأ يُنظر إليه، إلى حدٍ كبير، باعتباره دمية تحركها دائرة الاستعلام والأمن والوجه المدني للنظام العسكري بحكم الأمر الواقع. عزز غيابه هذه الرواية، ولكن سرعان ما انتقمت عشيرته.

ففي سبتمبر 2013، أعلن بوتفليقة عن تعديلٍ حكومي واسع النطاق واستبدل 18 وزيراً، بمن فيهم أولئك الذين عارضوا انتخاب الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني. وبهذه المناورة استعاد السيطرة على حزبه والحكومة وشن هجوماً كاسحاً على دائرة الاستعلام والأمن برئاسة الجنرال توفيق.

وبعد تعيين رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صلاح، نائباً لوزير الدفاع، قلص بوتفليقة سلطة دائرة الاستعلام والأمن عن طريق إلغاء سيطرتها على عدة وحداتٍ فرعية وإحالتها إلى رئيس الأركان، وهو منصبٌ يشغله حالياً حليف بوتفليقة. فقد كانت الدائرة الرئيسية المتضررة من هذا التغيير هي الشرطة القضائية، وهي وحدة مسؤولة عن التحقيقات المتعلقة بالفساد، بما في ذلك تحقيقات الفساد في العام 2010 المتعلقة بطريق السيار شرق- غرب، وشركة النفط والغاز المملوكة للدولة سوناتراش. ويعتقد أن الجنرال توفيق، الذي عارض بشدة ولاية بوتفليقة الثالثة في عام 2009، استخدم الوحدة لإضعاف الرئيس، حيث تم فصل اثنين من حلفاء بوتفليقة الرئيسيين في مجلس الوزراء في وقتٍ لاحق بتهم الرشوة المرتبطة بالتحقيقات. ومرة أخرى، انتقمت عشيرة بوتفليقة.

ففي أغسطس 2015، اعتقل الجيش عبد القادر آيت عراب، المعروف باسم الجنرال حسن، أحد رفقاء الجنرال توفيق والمدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الجزائرية. حُكم على الجنرال المتقاعد، الذي شارك في هجمات الجيش على محطة الغاز في عين أميناس عام 2013، بالسجن خمس سنوات بتهمة تدمير الوثائق وتجاهل الأوامر في محاكمة ٍعسكرية علنية. وقد اعتبره محاموه “ضحية مباشرة” للحرب بين العشائر على السلطة.

وبعد أسبوعين من اعتقال الجنرال حسن، نشرت الرئاسة بياناً مفاجئاً، أعلنت فيه عن تقاعد الجنرال توفيق الفوري بعد 25 عاماً من تلقده منصب رئيس المخابرات العسكرية في البلاد، مما شكل زلزالاً “للسلطة،” (le pouvoir) وهو مصطلحٌ غالباً ما يستخدمه الجزائريون للإشارة إلى النظام.

استبدل الجنرال توفيق بنائبه، عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، وهو حليفٌ آخر لبوتفليقة. وبعد فترةٍ وجيزة من تعيينه، أطلق طرطاق حملة تطهير حيث أقال أو أحال إلى التقاعد ما لا يقل عن 11 جنرالاً وأصبح اليوم رئيس مديرية المصالح الأمنية، وهي وحدة حلت محل دائرة الاستعلام والأمن عام 2016. وبصفته قائداً لوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لدائرة الاستعلام والأمن، كان طرطاق شخصيةً رئيسيةً في حملة مكافحة التمرد الضروس التي شنتها القوات المسلحة خلال الحرب الأهلية والمسؤول عن تسلل الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) على نطاقٍ واسع، وهي منظمة إرهابية تقوم بشكل منهجي بإعدام الصحفيين، والفنانين والأجانب، وذبح المدنيين.

وبعد تطهير الجيش، يُعتقد أن عشيرة بوتفليقة اكتسبت سيطرةً واسعة على الدولة العميقة، على الرغم من أنه من غير الواضح بعد من قاد هذه الحملة، الرئيس نفسه أم قايد صلاح، الذي وسع قاعدة سلطاته في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن الصراع الداخلي على السلطة في النظام يبدو وكأنه أخمد الآن، إلا أن الصراع العنيف على خلافة بوتفليقة لا يزال مستمراً.

أحدث المقالات

فيما يلي أحدث المقالات التي كتبها صحفيون وأكاديميون مرموقون بشأن موضوع “السياسة” و “الجزائر”. تم نشر هذه المقالات في ملف البلد هذا أو في أي مكان آخر على موقعنا على الإنترنت: