منذ الثمانينيات، بات الشغل الشاغل للصين تسريع النمو الاقتصادي، مما زاد بشكلٍ كبير من حاجتها إلى النفط المستورد. وفي هذا السياق، اهتمت في المقام الأول بتأمين إمدادات نفطية على المدى الطويل وتجنب التورط في السياسة الداخلية للبلدان التي تربطها بها أعمال تجارية.

لفهم سياسة الصين في الشرق الأوسط، من الضروري أنّ نأخذ بعين الاعتبار الأيديولوجية السياسية التي تُشكل جوهر الدولة الصينية، فضلاً عن القادة الذين سيطروا على المشهد السياسي على مدى عقود.

فقد حكم ماو تسي تونغ، الأب المؤسس لجمهورية الصين الشعبية، بين عامي 1949 و1976، وفقاً لمنظوره الشخصي حول النظريات الماركسية اللينينية. أصبح هذا يُعرف فيما بعد باسم الماوية، التي كان ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها الحركات الثورية التوجيهية في جميع أنحاء العالم. وفي ظل حكم ماو، سعت الصين إلى النأي بنفسها عن “الغرب الإمبريالي” واعتبرت نفسها “الوصي على الثورة” في العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.

وحتى عندما واجهت الصين بنفسها صعوباتٍ اقتصادية في خمسينات وستينات القرن الماضي، لم تتراجع أبداً عن دعمها العسكري والدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد وفاة ماو، تولى دينج شياو بينغ السلطة فى عام 1978، الذي وضع الصين على طريق التنمية الاقتصادية بينما قلل من الصراعات الأيديولوجية على الساحة الدولية. وبالتالي، ومنذ الثمانينيات، بات الشغل الشاغل للصين تسريع النمو الاقتصادي، مما زاد بشكلٍ كبير من حاجتها إلى النفط المستورد. وفي هذا السياق، بدأت الصين سعيها إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع بلدان الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وتغيرت مصالحها في المنطقة لتعكس احتياجاتها الاقتصادية.

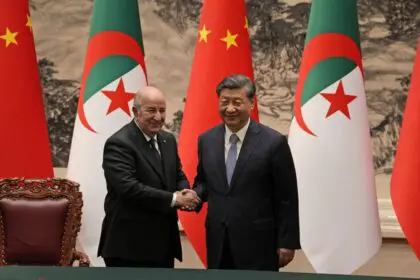

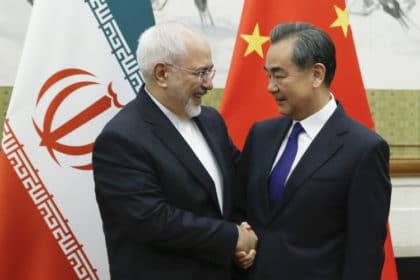

وعلى مر السنين، وفي تناقضٍ صارخ مع الولايات المتحدة، وصف المراقبون العلاقة بين الصين والشرق الأوسط بأنها “خالية من أي أعباء” على الصعيد السياسي. ومنذ أن أصبحت الصين مستورداً صافياً للنفط في عام 1992، وبعد ذلك أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اهتمت في المقام الأول بتأمين إمدادات نفطية على المدى الطويل وتجنب التورط في السياسة الداخلية للبلدان التي تربطها بها أعمال تجارية. كما حافظت على علاقاتٍ قوية مع القوى الرائدة في المنطقة – تركيا وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل – مما يجعلها، لربما، الدولة الوحيدة القادرة على القيام بذلك.

إن عبارة دينج شياو بينغ الشهيرة “لنحافظ على هدوء الأعصاب ونتجنب لفت الأنظار. لا تأخذ زمام المبادرة ولكن اسعى لتحقيق أمرٍ كبير،” توضح سياسة الصين الخارجية منذ زمنٍ طويل. وبشكلٍ غير مفاجىء، اعتمدت بكين المذهب التجاري، الذي يحاول تجنب المعارك السياسية مع القوى الكبرى. وإلى حدٍ أقل، وبابتعاد الرئيس الحالي، شي جين بينغ، عن مبدأ دينج بعدم التدخل بجيران الصين الآسيويين، اختار بدلاً من ذلك اتباع نهجٍ أكثر عدوانية وتدخلاً، حيث استمرت بكين بالتمسك بسياستها التجارية القديمة، كلما ابتعد المرء عن الصين.

وقد أثبت الربيع العربي لعام 2011، إلى جانب سياسات الرئيس السابق باراك أوباما بعدم التدخل غالباً في المنطقة، للصين أن الشرق الأوسط بالغ الأهمية ولا ينبغي تركه للآخرين، ويمكن لإهماله أن يعرّض الصين للخطر. وفي ظل قيادة شي، بدى أن البلاد قد قررت التوقف عن مجرد المشاهدة من بعيد بينما تنحدر المنطقة إلى حالةٍ من الفوضى. ففي نهاية المطاف، يشكل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تهديداً مباشراً للمصالح الصينية، سيما تدفق الموارد (واردات النفط والمواد الخام وصادرات السلع الاستهلاكية)، وسلامة المواطنين الصينيين العاملين في المنطقة.

ومع ذلك، أثار دور الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الغضب والإحباط عندما يتعلق الأمر بسوريا. فقد نجا الرئيس السوري بشار الاسد، وهو حليف مقرب للصين، من أي إجراءٍ قانوني دولي يتخذ بحقه فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها خلال الحرب السورية المستمرة منذ ست سنوات. وقد اعترضت الصين حتى الآن على ستة قراراتٍ مدعومة من الغرب بشأن سوريا (فيما نقضت روسيا ثمانية قرارات)، والتي كان العديد منها يهدف إلى وقف استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية المحظورة وحل النزاع.

ومع ذلك، أتاحت الحرب السورية للصين فرصة الانخراط بشكلٍ أكبر في المنطقة، وهي فرصةٌ لم تستطع تفويتها. ففي أواخر ديسمبر 2015 وأوائل يناير 2016، دعا شي وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض لعقد اجتماعاتٍ رفيعة المستوى في بكين في محاولةٍ للتوصل إلى حلٍ سلمي. وفي 13 يناير الماضي، أصدرت بكين ورقتها السياسية العربية، وهي وثيقة غامضة ولكن مؤثرة، توضح مصالح الصين في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب نهب السفارة السعودية فى طهران، ارسل شي نائب وزير الخارجية، تشانغ مينغ، إلى طهران والرياض، وحث الجانبين على التحلي بالهدوء. كما أشار شي إلى دعمه للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي اطاح بها المتمردون الحوثيون الشيعة الذين تعتبرهم السعودية وكلاء لمنافسها الاقليمي، إيران. وفي مارس 2016، أعلنت الصين تعيين أول مبعوثٍ عسكري رفيع المستوى لها في سوريا، وفي أبريل 2016، أفادت وزارة الدفاع الصينية عن الشروع ببناء أول قاعدةٍ عسكرية في الخارج في جيبوتي، وهي دولة صغيرة إلا أنها استراتيجية للغاية على القرن الأفريقي.

ويعكس هذا النشاط الدبلوماسي المفرط طموح الصين المتنامي في تحقيق توازنٍ بين سياستها الخارجية الأصلية التي تتسم بـ”القوة الناعمة،” ونهجها التدخلي في ظل حكم شي. ومع ذلك، سيشكل الحفاظ على علاقاتٍ وثيقة ومريحة مع العديد من دول الشرق الأوسط تحدياً في منطقة لا تجمع بين دولها، في كثير من الأحيان، مثل هذه العلاقات.

ونظراً لاعتمادها على النفط، لا تزال الصين المستفيد الرئيسي من انخفاض أسعار النفط الذي لم يسبق له مثيل على مر التاريخ. وعليه، يجعل هذا من الانقسام الإيراني السعودي مصدر قلقٍ حقيقي. فالخليج العربي، الذي يعدّ أكبر احتياطي نفطي تقليدي في العالم والذي يفصل بين إيران والمملكة العربية السعودية، بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد كثيف استهلاك الموارد في الصين. ونتيجةً لذلك، تحرص الصين على الحفاظ على علاقاتٍ طيبة مع البلدين، بينما تتابع عن كثب أي تصيعد في التوترات بينهما.

وأخيراً، ترتبط السياسة الخارجية للصين الآن بمشروع التنمية الاقتصادية الأكثر طموحاً في تاريخ البلاد: مبادرة حزام واحد- طريق واحد. وتدعو المبادرة إلى إنشاء استثماراتٍ ضخمة فى طرق التجارة البرية والبحرية وتطويرها بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الآسيوي، وخلق اسواق جديدة للسلع والخدمات الصينية. وكما تقول الصين، يعتبر هذا الحل الأمثل لحل مشكلة الركود الاقتصادي الحالي.

وبالتالي، يُشكّل الشرق الأوسط المضطرب عقبةً رئيسيةً أمام طموحات الصين. كما أن هناك مصدر قلقٍ آخر لبكين، ألا وهو شعب الأويغور في البلاد، وهم المسلمون الصينيون الذين يعتقد أنهم انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالمئات، والذين يمكن أن يشكلوا تهديداً حقيقياً لمبادرة “حزام واحد- طريق واحد” عند عودتهم.