اللاجئون الفلسطينيون - بعد مرور ستين عامًا على نزوحهم الجماعي ، يشكل اللاجئون الفلسطينيون "أكبر عدد من اللاجئين" في العالم...

المقدمة

ستون عاماً بعد خروجهم، يجسّد اللاجئون الفلسطينيون جوهر كلمة ‘لجوء’. فهم يشكّلون اللاجئين “الأقدم” والأكثر عدداً في العالم. قُدّر عددهم عام 1949 بأكثر من 720,000 لاجئاً، ويمثلون اليوم، مع ذريتهم، أكثر من ستة ملايين نسمة. ثلثاهم مسجلون حالياً لدى منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تعنى بتلبية احتياجاتهم الأساسية: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا). تعمل هذه الوكالة في الضفة الغربية و قطاع غزة والأردن ولبنان و سوريا.

حجر عثرة

حظي اللاجئون الفلسطينيون باهتمام إعلامي هائل نتيجة مشاركتهم في الصراعات التي خلفت ندوباً في الشرق الأوسط. إن المحن التي عاناها اللاجئون الفلسطينيون في العراق مند 2003 هي مجرد تكرار لمصير مجتمعات اللاجئين في لبنان خلال الحرب الأهلية (1975-1990) أو في الضفة الغربية و قطاع غزة في سياق الاحتلال الإسرائيلي مند 1967. وفي نفس الوقت، غالباً ما يعتبر تشبّث اللاجئين الفلسطينيين بـ “حق العودة” حجر عثرة أمام عملية أوسلو الإسرائيلية الفلسطينية. فعبر الشرق الأوسط، كان تأثير اللاجئين الفلسطينيين على البلدان المضيفة متضارباً؛ فبينما هو معلوم عموماً أنهم ساهموا بشكل إيجابي في التنمية الاجتماعية الاقتصادية، كلما سنحت لهم الفرصة بدلك، فقد تم تصوير اللاجئين الأكثر فقراً – خاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات – على أساس أنهم يشكلون تهديداً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد المُضيف. وهذا هو الحال بشكل خاص في لبنان، حيث المخيمات ليست مشمولة بالنظام الأمني للبلد المُضيف، فأصبحت ملجأ للفصائل الفلسطينية العسكرية والميلشيات غير الشرعية.

بالرغم من كل ذلك الاهتمام العام، فالمعلومات المتوفرة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين مجزأة في أحسن الأحوال، ومتضاربة في أسوئها. وذلك ناجم أولاً عن الوضع المتضارب لقضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية إنسانية وسياسية. كما ينجم عن غياب أي تعريف دولي للاجئين الفلسطينيين والشكوك الناجمة حول عددهم الصحيح. وقاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة تتعلق بـ 4,7 مليون لاجئ مسجل لدى الأونروا على أُسس إنسانية محضة، “اللاجئون الفلسطينيون”. والتي تستثني كل اللاجئين غير المسجلين، على سبيل المثال أولئك الذين لم يقيموا في إحدى البلدان التي تعمل فيها الوكالة. وينشأ المصدر الثالث لهذا الالتباس من الأوضاع القانونية المختلفة الممنوحة للاجئين من قبل البلدان العربية المضيفة – من مواطنين رسمين في الأردن إلى أجانب في لبنان. تم تقسيم اللاجئين في كل بلد من البلدان المضيفة إلى عدة فئات اجتماعية فرعية – مثلاً لاجئو المخيمات أو خارجها.

رغم هذا التنوع، عاملتهم عملية أوسلو كمجموعة واحدة موحدة خاضعة لخيارات الاندماج النمطية فيما يخص إعادتهم إلى وطنهم فلسطين (بشكل خاص الدولة الفلسطينية المستقبلية في فلسطين حالياً) وتوطينهم الدائم في البلد المضيف الحالي أو في بلد ثالث، وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم. لكن لا البلدان العربية المضيفة ولا مجتمعات اللاجئين لهم صوت حتى الآن في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية الثنائية (والسرية في غالب الأحيان). وقد ساهم هذا بدون شك في إلقاء ظلال من الشك على أهمية وجدوى أية خطة سلام إسرائيلية – فلسطينية.

كيف يمكننا تعليل تنوع تجارب اللاجئين بعد ستين عاماً من مغادرتهم فلسطين؟ ترمي الفقرات التالية إلى تسليط الضوء على أهم الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أثرت على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين. في حين يتأثر وضع اللاجئين الفلسطينيين إلى حد كبير بالفرص والقيود الحالية الخاصة ببلدهم المضيف في سياق الحرب أو عملية السلام المعطلة، فلا يزال يقرر وضعهم وبقوة القرارات المتخذة من أصحاب المصالح الرئيسيين المعنيين بـ “إدارة شؤونهم” منذ بداية خروجهم. وبالتالي، فالجزء الأول من هذا المقال مخصص لإعطاء نبذة تاريخية عن الإطار المؤسساتي الذي تولته الأمم المتحدة والبلدان العربية منذ بداية الحرب العربية – الإسرائيلية 1948 من أجل تحديد طرق اندماج اللاجئين الفلسطينيين. ومن ثم سيتناول كيف غيّرت عملية السلام الوضع الراهن الذي تأسست عليه العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين و قيادتهم والبلدان المضيفة والأونروا، خاصة فيما يتعلق بمعنى حق العودة.

الخروج من فلسطين

بعد أول حرب عربية إسرائيلية (1948-1949) فقد معظم “عرب فلسطين” من المسلمين والمسيحيين، والذين كانوا يقيمون في المناطق التي كانت ستشكل أرض إسرائيل، منازلهم وأسباب عيشهم. كان مصطلح ‘عرب فلسطين’ يستخدم خلال فترة الانتداب البريطاني للإشارة إلى المجتمعات المسلمة والمسيحية، بقي هذا المصطلح جزءً من معجم الأمم المتحدة حتى أواخر ستينيات القرن الماضي.

بدأت هجرة الفلسطينيين في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 1947، حينما اندلعت أولى المناوشات بين الفلسطينيين والميلشيات اليهودية عبر البلاد. وقد بلغت ذروتها ما بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز سنة 1948 (خاصة مابين الأسابيع التي سبقت إعلان دولة إسرائيل إلى الوقت الذي استسلمت فيه المدن الرئيسية الفلسطينية)، حين ذهب أكثر من 300,000 فلسطيني إلى المنفى. وآخر من هاجر عام 1948 كان سكان مدينة مجدل (عسقلان)، الذين طردوا في بداية عام 1951. وفي عام 1949 بلغ عدد السكان العرب المتبقين في إسرائيل حوالي 158,000 مقابل 901,000 من اليهود.

أصول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، إحدى المواضيع الأكثر حساسية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تكتسي أهمية سياسية بالغة، حيث أنها تتناول وبصفة مباشرة مسألة المسؤولية لحل هذه المشكلة. ومنذ 1948 حاول كل من الفلسطينيين والإسرائيليين فرض رؤيتهم الخاصة. حيث زعمت أجيال متعاقبة من المسؤولين الإسرائيليين أن الفلسطينيين تركوا منازلهم إتباعا لأوامر قياداتهم، أو طواعية. ومن جهتهم، أكد الفلسطينيون أنه تم إجلاؤهم – أو ترحيلهم – من منازلهم بالقوة. وقد تصدى عدد مما يسمى “المؤرخون الإسرائيليون الجدد”، منذ أواسط الثمانينيات حتى نهايتها، إلى الراوية الرسمية المتعلقة بالهجرة الطوعية، مستفيدين من وفرة الوثائق الخاصة والحكومية والمصنفة مسبقاً. لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى إجماع. فبعضهم أعطى، بل عزّز، المصداقية للرواية الفلسطينية، مسلطين الضوء على وجود خطة ترحيل معدة مسبقاً. وآخرون أكدوا على أن إجراءات الإجلاء والترحيل القسري كانت مجرد واحدة من سلسلة عوامل شملت الحرب النفسية والخوف من هجمات اليهود.

مهما يكن الأمر، فالقضية الأساسية ليست في ظروف الرحيل، وإنما في رفض إسرائيل السماح للاجئين بالعودة إلى منازلهم وفق أحكام القانون الدولي ذات الصلة (انظر في الأسفل). في الواقع، يتعين النظر في دور إسرائيل في خلق مشكلة اللجوء على ضوء الإجراءات التي تبنتها قيادتها مع مطلع عام 1948 لضمان استدامة مشروعها الصهيوني. وقد شملت تلك الإجراءات تدمير حوالي ثلثي أكثر من 400 قرية عربية مهجورة وتبني مجموعة من القواعد القانونية الرامية إلى مصادرة أراضي العرب. ومن بينها نظام الطوارئ بشأن زراعة الأراضي المهجورة (يونيو/حزيران 1948)، وبشأن ممتلكات الغائبين (ديسمبر/كانون الأول 1948) المشمول لاحقاً في قانون أملاك الغائب ديسمبر/كانون الأول 1950، حيث تم بموجبه تأميم ممتلكات اللاجئين. في 1953، سمح قانون حيازة الأراضي بالمزيد من مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأهداف استيطانية يهودية.

حق العودة للاجئين الفلسطينيين

تصوير Scott Barbour/HH

في ضوء الأدوات القانونية الدولية المذكورة أعلاه، يتضح أن طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم منذ عام 1948 يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويُعد رد الممتلكات شكلاً من أشكال العدالة التصالحية التي تسمح للضحايا الفلسطينيين بالعودة – قدر الإمكان – إلى الوضع التي كانت عليه قبل انتهاك حقوقهم. في حالة خسارة المساكن والأراضي التي كانت للفلسطينيين الذين نزحوا عام 1948 وخلال الصراعات اللاحقة بين الدول العربية وإسرائيل، ولا سيما في عام 1967، يعني العودة إلى الوضع السابق إعادة الممتلكات التي فقدها الفلسطينيون حتى يتسنى للاجئ العائد إعادة اكتساب الحق الشرعي والحيازة الفعلية للممتلكات المفقودة.

ينبغي توخي وسيلة التعويض فقط بموجب القانون الدولي عندما يكون “رد الممتلكات غير ممكن أو عندما يقبل الطرف المتضرر عن علم وطواعية بالتعويض بدلاً من رد الممتلكات”. حتى الآن، مع أن العديد من قرارات الأمم المتحدة تحمّل إسرائيل مسؤولية مصيروتطالب بعودتهم إلى وطنهم، نجد أن إسرائيل ترفض الامتثال لالتزاماتها وتواصل سياسة التهجير والطرد غير المشروع تجاه الفلسطينيين.

اعترفت الأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في العودة عام 1948 في القرار 194 (III) الذي ينص في الفقرة 11 منه على أنه “ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم في أقرب وقت ممكن، ودفع التعويضات للذين يختارون عدم العودة وعن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات والتي، بموجب مبادئ القانون الدولي والإنصاف، ينبغي على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنها”. في البداية ترددت الدول العربية في قبول هذا القرار خشية تضمنه الاعتراف بدولة إسرائيل. ولكان سرعان ما غيرت الدول العربية موقفها في ربيع عام 1949 واعتمدت بالتالي القرار كجزء من سياساتها تجاه إسرائيل.

منذ ذلك الحين يتم تكرار هذا القرار من قبل الأمم المتحدة كل عام تقريباً. وبالنسبة للفلسطينيين، لا يزال حق العودة المنصوص عليه في هذا القرار صلب أية محادثات سلام تهدف إلى حل الصراع مع إسرائيل. ويُعد هذا القرار “محور التاريخ الوطني للنضال الفلسطيني ضد الصعاب القاهرة للطرد من وطن الأجداد، ومن التشتت، ومن البنية الوطنية”. وقد كان موقف كل من طرفي الصراع على طرفي نقيض منذ مؤتمر لوزان، حيث اعتبر أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 أساساً لحل مشكلة اللاجئين.

رد إسرائيل على حق العودة

عارضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشدة فكرة عودة الفلسطينيين، وبررت موقفها بإصرار معتبرةً عودتهم بمثابة انتحار للدولة اليهودية. يهدف القانون الأساس الأول لإسرائيل، قانون العودة، السماح لليهود فقط من جميع أنحاء العالم بالهجرة إلى إسرائيل. وبالتالي، تبنت إسرائيل سياسة ترفض بشكل قاطع عودة اللاجئين إلى الوطن، وتعتبر إعادة توطين الفلسطينيين في البلدان العربية على أنه الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين.

كررت الحكومة الإسرائيلية موقفها التي اتخذته عام 1949، أي أن “قرار الأمم المتحدة رقم 194، شأنه شأن جميع قرارات الأمم المتحدة الأخرى، ليس ملزماً لها، وأنه لا يوجد أي أساس في القانون الدولي لحق العودة”. رفضت إسرائيل الاعتراف بهذا الحق على الرغم من التعليقات والانتقادات المتكررة للجنة حقوق الإنسان بالسماح للفلسطينيين بالعودة، امتثالاً لالتزاماتها بصفتها عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في حين تدافع إسرائيل عن إمكانية تطبيق قانون العودة لليهود فقط، أينما كان منشؤهم، مستندة في ذلك إلى أسس أيديولوجية هي من صلب الصهيونية: “قانون العودة يجسد جوهر الدولة اليهودية كدولة يهودية وديمقراطية”. علاوة على ذلك، فقد ذكرت أن سياسة الهجرة هي مسألة داخلية، وأن لها الحق في رفض منح الفلسطينيين نفس حقوق العودة التي يتمتع بها اليهود بموجب قانون العودة.

حق العودة

عام 1992، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبارة الهامة التالية التي صرح بها اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل آنذاك: “… إن عبارة ‘الحق في العودة’ هي عبارة فارغة لا معنى لها على الإطلاق إذا كان المقصود منها الفلسطينيين. فهذا لن يحدث أبداً بأية طريقة أو شكل من الأشكال. وليس هناك سوى حق اليهود في العودة إلى أرض إسرائيل”.

منذ عام 1948، أعلنت إسرائيل مراراً وتكراراً عن استعدادها للسماح بعودة عدد محدود فقط من اللاجئين لأسباب إنسانية. والنقطة الأساسية والملازمة لهذه الدوافع “الإنسانية” إنكار واستبعاد أية مسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. ومنذ إقامة دولة إسرائيل، استند هذا الإنكار للمسؤولية على حزمتين من الذرائع.

أولهما، تذكر إسرائيل أن سبب المشكلة كان رفض العرب والفلسطينيين قبول خطة التقسيم للأمم المتحدة في عام 1947، وثانيهما إعلان العرب فيما بعد الحرب على إسرائيل. قبل هجوم الدول العربية على إسرائيل وأثناءه، طُلب من الفلسطينيين مغادرة فلسطين والعودة بمجرد انتهاء الحرب. وعلاوة على ذلك، كان من الممكن حل مشكلة اللاجئين لو كانت الدول العربية التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين قد استوعبتهم. كانت الموافقة على نقل الفلسطينيين إلى الدول العربية واستيعابهم في هذه البلدان “حلاً” مهمًاً تقترحه إسرائيل على الدوام لمشكلة اللاجئين.

الرفض

بعد عام 1967، تجاهلت إسرائيل والوسطاء الدوليون في محادثات السلام الجارية والمقترحة تماماً الأراضي الفلسطينية التي ضمتها إسرائيل عام 1948. وقد تركز حل الصراع على 22% من الأراضي الفلسطينية المتمثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتم محو حق العودة إلى أرض فلسطين عام 1948 تماماً من أي جدول أعمال محادثات سلام. وقد باءت بالفشل جميع المحاولات التي بذلها العديد من القائمين على مفاوضات السلام لتجاهل فلسطين والتركيز على الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية التي استولت عليها عام 1948. أما بالنسبة للفلسطينيين، ظلت أحداث 1948 نقطة جوهرية في القضية. فهم يستنتجون منطقياً أنه يمكن الوصول إلى حل للصراع من خلال معالجة الأخطاء التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في تلك الفترة.

قبلت إسرائيل من حين لآخر عودة عدد محدود من الفلسطينيين. وقد حدث هذا خلال مؤتمر لوزان المنعقد في أيار/مايو عام 1949عندما وافقت إسرائيل على عودة 100,000 فلسطيني إلى وطنهم في تسوية سلام نهائية. غير أن ذلك لم يحدث على الإطلاق، وقد تنافست الدول العربية واسرائيل على تنفيذ البروتوكول فور التوقيع عليه تقريباً. وفق المؤرخ الإسرائيلي إيلان پاپي Ilan Pappé، وافقت إسرائيل على ذلك لأنه كان شرطًاً من شروط العضوية في الأمم المتحدة. وبمجرد قبولها لدى الأمم المتحدة، انسحبت إسرائيل من البروتوكول التي وقعت عليه بما أنها كانت راضية تماماً عن الوضع الراهن، ولم ترَ حاجة لتقديم أية تنازلات فيما يتعلق باللاجئين.

كانت واحدة من الحجج التي تستخدمها إسرائيل في رفض العودة إلى الوطن تتمثل في الزيادة الهائلة في عدد السكان اليهود الذين يقطنون في المدن والقرى العربية المهجورة. لذا، “كان من الواضح أن العودة الفردية للعرب (أي الفلسطينيين) إلى ديارهم السابقة قد أضحت مستحيلة. ذلك أن النظام الاقتصادي العربي بأكمله قد ذهب بلا رجعة. ولم يكن بوسع الطبقة الوسطى في العالم العربي، مثل أصحاب المتاجر والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، العودة فيما بعد؛ فقد ذهبت منازلهم وأعمالهم، كما تلاشت وسائل عيشهم السابقة مع تفكك التنظيم الاقتصادي”.

مخيمات اللاجئين

كان الفرار الخطير وفقدان الأغراض والمتاع تجربة قاسية على أصحاب العلاقة. يشير الفلسطينيون إلى أحداث عام 1948 بالنكبة.

تمكن عدد قليل من اللاجئين من العثور على مأوى لدى الأهل والأقارب. بينما وجد آخرون المأوى أولاً في المباني العامة مثل المساجد والمدارس. وفي نهاية المطاف، انتهى الأمر بالغالبية العظمى في المخيمات، والتي أنشئت على عجل من قبل الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (والتي أصبحت في أيار/مايو عام 1950 منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الأونروا)، و الصليب الأحمر الدولي والمنظمات المسيحية مثل Quakers.

اضطر بعض اللاجئين لقضاء سنوات من العيش في مخيمات، وخيام، عرضة للعوامل الجوية. وفيما بعد، تم استبدال الخيام بما يسمى بالملاجئ – إقامة مؤقتة، مساحتها بضعة أمتار مربعة فقط. وقد عارض اللاجئون الفلسطينيون في البداية بناء مثل هذه الملاجئ، كونها بدت وكأنها تجعل وضعهم دائماً دون أي حل.

بالفعل، بقي الوضع دون حل. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر عام 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 (عضوية الأمم المتحدة تخضع لموافقتها)، ولكن دولة إسرائيل منعت عودة اللاجئين الفلسطينيين من البداية (أغلبهم جاؤوا من الدول المجاورة)، لأسباب أمنية على ما يبدو. غير أن الهدف من حملة التطهير العرقي كان تكوين بنية سكان ذات غالبية يهودية في إسرائيل.

ثلاثة أجيال من اللاجئين

كان على الفلسطينيين التسجيل كلاجئين لدى الأونروا حتى يكونوا مؤهلين للحصول على مساعدة. ويعتمد اليوم أكثر من ثلاثة أجيال من الفلسطينيين على الأونروا لبقائهم على قيد الحياة – السكن والتعليم والغذاء والمساعدات الطبية.

كانت الحياة في المخيمات صعبة للغاية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في السنوات الأولى. كما عانى السكان الأصليون في قطاع غزة إلى حد كبير بنفس الدرجة، وذلك لأن حياتهم غالباً ما تعطلت بشكل كامل بسبب التدفق الهائل للاجئين. لكنهم لم يكونوا مؤهلين للحصول على مساعدة أو دعم من المنظمات الدولية التي كانت متوفرة للاجئين فقط.

كان مجموع مخيمات اللاجئين المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة 27 مخيماً والتي تشكلت بعد عام 1948: 19 في الضفة الغربية و 8 في قطاع غزة. عام 2012، تراوح عدد السكان من 1900 (عين السلطان قرب أريحا) إلى 110,000 نسمة (جباليا، شمال مدينة غزة)، وفق منظمة الأونروا. تقع معظم المخيمات في المناطق القريبة من المدن الكبيرة؛ وقد اندمج بعضها فيها. ومع ذلك فإن “أحياء المدينة” هذه لا تزال معروفة بشوارعها الكثيفة وبنيتها التحتية والغياب العام للحدائق وغيرها من المناطق المزروعة.

على الرغم من أن مساحة الضفة الغربية أكبر من مساحة قطاع غزة بخمسة عشر ضعفاً، إلا أن عدد اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية كان أقل من نصف عدد اللاجئين في قطاع غزة في عام 2012 (188,1500 مقابل 518,000).

بلا شك، لم ينته أمر كل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين بعد عام 1948. فقد تمكن الميسورون، أو الذين حصلوا الدعم الأسري، أو ببساطة المحظوظون، من استئجار أو شراء منزل أو شقة في مكان إقامتهم الجديد.

خلال حرب حزيران/يونيو عام 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تلاها من قبل إسرائيل، اضطر عدة آلاف من الفلسطينيين إلى البحث ثانية عن ملجأ في مكان آخر: حيث غادر حوالي 250,000 الضفة الغربية وغادر 70,000 قطاع غزة. وانتهى الأمر بمعظمهم في الأردن. والذين وجدوا أنفسهم في الخارج عند اندلاع الحرب، حُرموا من دخول البلاد منذ ذلك الحين.

![]()

اللاجئون الفلسطينيون كلاجئين مميزين

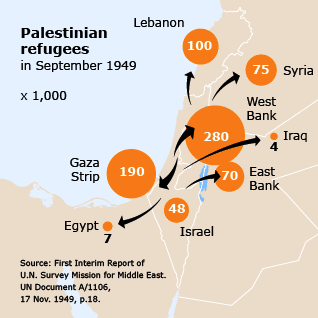

تتراوح تقديرات عدد “لاجئي 1948” من أقل من 520,000 (وفق التقديرات الإسرائيلية الرسمية الأولية) إلى أكثر من 850,000-900,000 (وفق مصادر فلسطينية أولية). لكن يتفق أغلب المراقبين اليوم على أن تقديرات بعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي (ESM) هي الأكثر دقة. وفق هذه البعثة، لم يتجاوز مجموع عدد اللاجئين في سبتمبر/أيلول 1949 774,000، إضافة إلى 48,000 من المهجرين في إسرائيل ذاتها: 17,000من اليهود و 31,000 من ‘عرب فلسطين’. وباقي الـ 726,000 لاجئ استقروا في الأراضي العربية المجاورة (انظر الجدول1). فمن مجموع 726,000 لاجئ، يقدّر عدد الذين يعيلون أنفسهم بنحو 147,000، واضعاً 625,000 بحاجة للإغاثة.

تتراوح تقديرات عدد “لاجئي 1948” من أقل من 520,000 (وفق التقديرات الإسرائيلية الرسمية الأولية) إلى أكثر من 850,000-900,000 (وفق مصادر فلسطينية أولية). لكن يتفق أغلب المراقبين اليوم على أن تقديرات بعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي (ESM) هي الأكثر دقة. وفق هذه البعثة، لم يتجاوز مجموع عدد اللاجئين في سبتمبر/أيلول 1949 774,000، إضافة إلى 48,000 من المهجرين في إسرائيل ذاتها: 17,000من اليهود و 31,000 من ‘عرب فلسطين’. وباقي الـ 726,000 لاجئ استقروا في الأراضي العربية المجاورة (انظر الجدول1). فمن مجموع 726,000 لاجئ، يقدّر عدد الذين يعيلون أنفسهم بنحو 147,000، واضعاً 625,000 بحاجة للإغاثة.

تم تصنيف اللاجئين الفلسطينيين منذ البداية من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، في فئة اللاجئين الأصليين. في الواقع، تستثني كلً من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وميثاق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول عام 1950 أولئك اللاجئين ‘الذين يتلقون في الوقت الراهن المساعدة والحماية من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين’ (المادة 1 د).وتلك كانت حالة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا. رغم أنه لا ذكر للاجئي فلسطين بشكل واضح، إلا أن النقاشات التي سبقت تبني اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وميثاق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشير إلى أن اللاجئين المسجلين لدى الأونروا هم نفس المجموعة المستهدفة بأحكام الإبعاد على خلفيات سياسية. فبينما أعربت الدول الغربية عن قلقها بأن تثقل قضية اللاجئين الفلسطينيين الحساسة جداً كاهل وصاية المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصرت الدول العربية بألا يعامل اللاجئون الفلسطينيون كأي مجموعة لاجئين إنسانيين آخرين، وإنما كمجموعة أصلية التزمت منظمة الأمم المتحدة نحوها سياسياً نظراً لتورطها بخلق مشكلة اللاجئين.

إن واقع الوصاية الإنسانية للأونروا كانت مقتصرة على توفير الخدمات الأساسية (التعليم الأولي والتقني المهني والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية) ولم تشمل أية أنشطة لحماية حقوق الإنسان للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كل ذلك لم يثر أي قلق في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كان يعتقد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، على الأقل جوانبها الإنسانية، سيتم تسويتها على المدى القريب. اشتملت اتفاقية 1951، في هذا الشأن، على ‘بند الشمولية’ لضامن الاستحقاق التلقائي للاجئين المستفيدين من حماية اتفاقية 1951، إذا ما توقفت مساعدات الأونروا قبل تسوية وضعهم نهائياً وفق القرارات المعنية للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن استمرارية المشكلة العربية الإسرائيلية، وتمديد وصاية الأونروا، حوّلت وضع اللاجئين إلى مسؤولية قانونية كلما أسيئت معاملتهم أو تعرضوا للتمييز العنصري من قبل البلدان المضيفة. برهنت فجوة الحماية على أنها أكثر شمولية لأنها في النهاية شملت كل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الشرق الأوسط، بمن فيهم غير المسجلين لدى الأونروا. ولم تنجح كل المحاولات التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية ومجموعات حقوق الإنسان اعتباراً من الثمانينات لتمديد فترة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لحماية وجود اللاجئين الفلسطينيين. وهذا ما حدث خلال الحلقات المختلفة من الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وخلال الانتفاضة الثانية (منذ 2000). وقد أصرت كل من الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقوة على العمل وفق الحدود التنفيذية (السابقة) والإدارية (اللاحقة) لوصايتهما.

الأونروا كشريك رئيسي

Photo Keystone/HH

ساهمت الخصائص التأسيسية والتنفيذية الفريدة للأونروا في إفراد قضية اللاجئين الفلسطينيين. تم إنشاء الوكالة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) في ديسمبر/كانون الأول سنة 1949. تم تكليف هذه الوكالة، كوكالة إنسانية مؤقتة، بمتابعة برامج الإغاثة الدولية الطارئة التي بدأت عام 1948 لضمان بقاء اللاجئين المحتاجين على قيد الحياة (حتى ديسمبر/كانون الأول 1950)، والمساهمة في إعادة اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج الأشغال العامة (حتى يونيو/حزيران 1951) في خمسة أراضي: الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا.

برنامج الدعم الاجتماعي

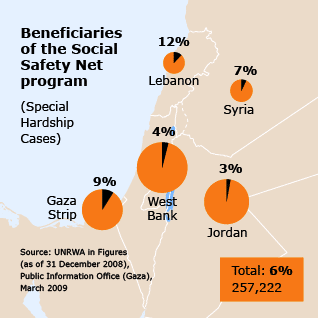

بعد فشل برامج أعمالها العمومية في الحث على إعادة الاندماج الجماعي للاجئين في الدول المضيفة في بداية الخمسينيات، سعت الوكالة لتكييف برامجها التعليمية العامة والصحية والاجتماعية والإغاثة إلى الاحتياجات المتطورة تدريجياً للاجئين المسجلين الذين يتزايدون أكثر فأكثر.. وبمصادر مالية غير متجددة، ساعدت الخدمات الطبية والإغاثة للأونروا اللاجئين على التعافي من المحن الناجمة عن التهجير القسري، بما فيها المجاعة والأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المياه أو النواقل. وفي نفس الوقت، مكنت برامج التعليم الأولي التدريب التقني المهني للوكالة من الانتقال تدريجياً من الاعتماد الكامل على إعاشة الأونروا إلى الاكتفاء الذاتي، وبالتالي المساهمة في الاندماج الفردي للعديد من الجيل الثاني والثالث من اللاجئين في الاقتصاديات النفطية الغنية للشرق الأوسط أو ضمن بيروقراطية الأونروا بحد ذاتها. ومنذ أواخر الستينيات، أصبح قسم التربية والتعليم التابع للأونروا هو الأكبر من حيث الموظفين والميزانية. في ديسمبر/كانون الأول 2008 استهلكت 52% من الميزانية العامة للوكالة مقارنة بـ 19% لقسم الرعاية الصحية و 10% فقط لقسم الخدمات الاجتماعية والإغاثة. وعلى العكس، اليوم يوفر برنامج الوكالة للإغاثة (المواد الغذائية والمعونات المالية وإعادة تأهيل الملاجئ)، والذي كان الأكبر من حيث عدد المستفيدين حتى أواخر الستينيات، المساعدات لستة في المئة فقط من اللاجئين المسجلين، مع اختلافات إقليمية هامة: 12% (نسبة عالية) في لبنان إلى 3% في الأردن. ولكن بالأرقام، يشكل لاجئو قطاع غزة أكبر جماعة مستفيدة، يليهم اللاجئون في الأردن.

وبمصادر مالية غير متجددة، ساعدت الخدمات الطبية والإغاثة للأونروا اللاجئين على التعافي من المحن الناجمة عن التهجير القسري، بما فيها المجاعة والأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المياه أو النواقل. وفي نفس الوقت، مكنت برامج التعليم الأولي التدريب التقني المهني للوكالة من الانتقال تدريجياً من الاعتماد الكامل على إعاشة الأونروا إلى الاكتفاء الذاتي، وبالتالي المساهمة في الاندماج الفردي للعديد من الجيل الثاني والثالث من اللاجئين في الاقتصاديات النفطية الغنية للشرق الأوسط أو ضمن بيروقراطية الأونروا بحد ذاتها. ومنذ أواخر الستينيات، أصبح قسم التربية والتعليم التابع للأونروا هو الأكبر من حيث الموظفين والميزانية. في ديسمبر/كانون الأول 2008 استهلكت 52% من الميزانية العامة للوكالة مقارنة بـ 19% لقسم الرعاية الصحية و 10% فقط لقسم الخدمات الاجتماعية والإغاثة. وعلى العكس، اليوم يوفر برنامج الوكالة للإغاثة (المواد الغذائية والمعونات المالية وإعادة تأهيل الملاجئ)، والذي كان الأكبر من حيث عدد المستفيدين حتى أواخر الستينيات، المساعدات لستة في المئة فقط من اللاجئين المسجلين، مع اختلافات إقليمية هامة: 12% (نسبة عالية) في لبنان إلى 3% في الأردن. ولكن بالأرقام، يشكل لاجئو قطاع غزة أكبر جماعة مستفيدة، يليهم اللاجئون في الأردن.

رغم عيوب وصايتها، خاصة فيما يتعلق بغياب الحماية العامة، غالباً ما برهنت الوكالة على أهميتها في أوقات الصراع. فقد ساهمت من خلال برامج إغاثة طارئة محددة في ضمان حياة اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين خلال الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة (1956) وحرب حزيران/يونيو 1967 والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1991 وخلال الانتفاضتين ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية و قطاع غزة (1987-1994، ومنذ سنة 2000).

شبه دولة

إذا نظرنا إلى الوراء، الأونروا هي الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة التي عملت كل هذه الفترة الطويلة على تقديم خدمات حصرية لمجموعة معينة من اللاجئين، وهم اللاجئون الفلسطينيون. وعبر السنين، أسست نفسها بالتدريج كمؤسسة شبه حكومية بكل معنى الكلمة، آخذة على عاتقها مسؤوليات كانت مسندة بالأساس للحكومات الوطنية. تضاعف عدد موظفيها، الذين جاء أغلبهم من مجتمعات اللجوء، خمس مرات منذ 1951، من حوالي ستة آلاف إلى 30,000 في 2009. لكن ارتباط الأونروا باللاجئين يستند فقط إلى اعتبارات إنسانية. وتم وضع تعريفها للاجئين الفلسطينيين لأغراض تنفيذية فقط. فهي لم تحدد من هو اللاجئ الفلسطيني، وإنما المؤهل لبرامج مساعدتها. فرغم تطورها مع الزمن، إلا أن عناصرها الأساسية بقيت كما هي: نفس مكان الإقامة في فلسطين خلال الفترة الأولى من يناير/كانون الثاني 1946 إلى مايو/أيار 1948، وفقدان وسائل المعيشة نتيجة صراع 1948. فذرية اللاجئين الفلسطينيين الذكور مخولون للتسجيل على أساس طوعي لدى الأونروا. ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين خمس مرات منذ 1951، من 876,000 إلى 4.7 مليون في 2008. هذا يمثل 20,8% من مجموع عدد اللاجئين في الشرق الأوسط وحوالي ثلاث أرباع مجموع اللاجئين الموزعين حول العالم. (أنظر الجدول 3)

منذ البداية اعتبر اللاجئون وصاية الأونروا ليست فقط مشروعاً تضامنياً دولياً مؤقتاً، وإنما أيضاً استحقاقاً، وأكثر من ذلك، اعترافاً من المجتمع الدولي بوضعهم كلاجئين يتمتعون بحقوق مكتسبة، خاصة حق العودة إلى فلسطين و/أو الحصول على تعويض كما يوصي القرار رقم 194 (III) في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948. إن تحديد الأونروا للأبعاد السياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين عززه موقعها كشريك رئيسي مميز مسؤول عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين، بعد واقع زوال لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين في بداية الخمسينيات واستبعاد اللاجئين الفلسطينيين بحكم القانون من تغطية المفوضية العليا للاجئين. وكنتيجة لذلك، مع أن التسجيل لدى الأونروا لم يكن يهدف رسمياً الحصول على اعتبارات سياسية، فقد اعتبر بلا شك من قبل اللاجئين كمسوغ قانوني لحقوقهم الإنسانية والسياسية المكتسبة. وهذا واضح من “بطاقة التسجيل” التي تمنحها الوكالة كدليل وثائقي رسمي (الفريد في أغلب الأحيان)، والتي تشهد على ارتباطهم بفلسطين ما قبل 1948.

لاجئو المخيمات

قد يكون هذا التحديد قد نجم عن التصور السائد للوكالة التي لا يمكن فصلها عن الـ 58 مخيماً التي تخدمها حالياً بالتنسيق مع سلطات البلد المضيف. تأسست المخيمات أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات للمساعدة والتحكم الأفضل بالمجموعات المتناثرة من اللاجئين الذين بلا مأوى – خاصة المزارعين والعمال السابقين غير القادرين على دفع تكاليف أي سكن لائق –، أصبحت رموز رفض اللاجئين للتوطين الدائم في البلد المضيف، باسم “حق العودة”. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية للاجئي المخيمات في منطقة الشرق الأوسط لم تتجاوز 40% منذ أيار/مايو 1950 على الإطلاق، والتي استقرت في الوقت الحاضر على حوالي ثلث اللاجئين المسجلين، مع وجود اختلافات كبيرة: من نسبة منخفضة (17%) في الأردن إلى نسبة مرتفعة (53%) في لبنان. وبالأرقام المطلقة، يسجل قطاع غزة أعلى مجموعة من لاجئي المخيمات (ما يقرب من نصف مليون)، تليها الأردن (338,000)، في حين تحتضن سوريا أقل عدد (حوالي 125,000).

شكّل تسييس وصاية الأونروا علاقات اللاجئين مع الوكالة. فكل قرار اعتمدته إدارتها كان يتم دراسته بالتالي من منظور ملاءمته مع حق العودة. وبهذه الطريقة، فإن العديد من تدابير القيود المتعلقة بالميزانية، التي اضطرت الوكالة لاتخاذها نتيجة تخفيضات المساهمات المالية من الدول المانحة، تم تفسيره أساساً كإنكار لهذا الحق.

الدول العربية المضيفة

ترك الحرمان (المؤقت) للاجئين الفلسطينيين من النظام الإنساني الدولي في الشرق الأوسط كامل الحرية للبلدان المضيفة لخلق نوع سياسات الاندماج التي تتوافق مع سياساتها الداخلية ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يفسر تنوع الأوضاع القانونية الحالية للاجئين عبر المنطقة. لكن خلف هذا التنوع يمكن تمييز التوجهات المشتركة التي نتجت عن التوصيات الصادرة عن الجامعة العربية منذ بداية الخمسينيات.

إن الإبقاء على الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين بدون جنسية – رسمياً بدون جنسية، لكن يحملون “جنسية فلسطينية” – كان أهم إجراء اتخذته الدول العربية لمنع اندماجهم الكلي، وبالتالي الحفاظ على حقهم في العودة. لكن الأردن الذي مدّ سيادته إلى الضفة الغربية من نهر الأردن في بداية حرب 1948-1949 العربية الإسرائيلية، يبقى استثناء. قرر الملك عبد الله الأول منح اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك سكان الضفة الغربية الأصليين، المواطنة الكاملة سنة 1949، اعتقادا منه بأن اللاجئين الفلسطينيين ذوي التعليم الأعلى نسبياً سيكونون أداة فاعلة في تحديث مملكته. لكن ذلك لم يمنع الأردن في استمرار دعمه لحق العودة: فما أن تتحرر فلسطين، سيُعطى اللاجئون الاختيار بين الاستقرار الدائم في الأردن أو العودة إلى منازلهم في فلسطين المحررة.

بروتوكول الدار البيضاء

تصوير Keystone/HH

سعت الجامعة العربية، عن طريق العديد من القرارات، إلى التخفيف من التهميش السياسي للاجئين عن طريق ضمان معاملتهم على قدم المساواة مع مواطني الدول المضيفة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كالعمل والسكن والتعليم وحرية التنقل. وبشكل خاص مُنح اللاجئون، باستثناء الأردن، وثائق لجوء لتسهيل سفرهم وحصولهم على عمل عبر الشرق الأوسط. وفي 1956، تم تضمين مختلف الوسائل القانونية في وثيقة واحدة، وهي برتوكول الدار البيضاء الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.

رغم أن المصادقة على البرتوكول تمت من طرف أغلب دول الجامعة العربية، لكن لم يتم تطبيقه بشكل تام أو متجانس. في الواقع، خضع اللاجئون الفلسطينيون بشكل عام لإجراءات إدارية/قانونية تمييزية تُطبق على الأجانب. والمثال اللافت للنظر بالأكثر هو لبنان، حيث عومل اللاجئون الفلسطينيون، والذين يشكلون نسبة مئوية مهمة من مجموع السكان (حوالي 10%)، على أنهم أجانب منذ 1948، في مسائل مثل العمل والتملك والوراثة ودفع الضرائب والضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن بإمكانهم الحصول على الخدمات الحكومية أو الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية عدا تلك التي توفرها الأونروا (أو تلك الأكثر تكلفة التابعة للقطاع الخاص)، كما أنهم مُنعوا من المهن الحرة مثل الطب والقانون والهندسة والمهن ‘المحمية’ الأخرى (ما مجموعه 76 مهنة). هذه القوانين التمييزية التي تم تعليقها بعد إبرام اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية سنة 1969، تم فرضها بشكل كامل على اللاجئين الفلسطينيين منذ إلغاء ذلك الاتفاق سنة 1987. حتى في الأردن، حيث كان ‘الأردنيون من أصل فلسطيني’ (كما يدعون لاجئو 1948 الفلسطينيون) يتمتعون بامتيازات المواطنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تم الإبلاغ عن عدد من الأحداث العنصرية غير الرسمية في ميادين العمل في القطاع العام والتمثيل البرلماني ومؤسسات وطنية أخرى. كما أصبح وضع حوالي 200,000 من ‘الغزّاويين النازحين’، أي 40,000 لاجئ وغير لاجئ من قطاع غزة الذين تم ترحيلهم إلى الأردن مع بداية حرب 1967 العربية الإسرائيلية وذريتهم، لا يُحسدون عليه: على غرار أغلب اللاجئين الفلسطينيين في باقي الدول العربية المضيفة، فقد تم الإبقاء على حرمانهم سياسياً، كما تعرضوا للعديد من القيود التي أثرت على حق الملكية والوصول إلى التعليم العالي والخدمات الحكومية.

على النقيض، اُعتُبرت سوريا الأكثر إنصافاً تجاه اللاجئين الفلسطينيين. فقد منحتهم سوريا منذ الخمسينيات نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنوها في مجالات العمل والخدمات الحكومية والتجارة والخدمة العسكرية، بينما قيّدت حق ملكية الأراضي (لمنع التوطين الدائم). إلى جانب مشاعر التضامن والضيافة تجاه اللاجئين، يعزى كرم الضيافة السوري إلى النسبة المئوية المنخفضة (2,7%) التي يمثلها أولئك اللاجئون من مجموع سكان سوريا.

نفقات الفلسطينيين

أدان المراقبون الغربيون والإسرائيليون الأوضاع التمييزية التي فرضتها الدول العربية المضيفة على اللاجئين الفلسطينيين كانعكاس استغلال قضية اللاجئين كوسيلة الأهداف إستراتيجية خاصة في الصراع العربي الإسرائيلي. كما استندت البُلدان العربية من جهتها في موقفها على القانون الدولي، وبشكل خاص على التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بدءً بالقرار رقم 194 (III). كما أثيرت الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي بداية 1960، أقرت الأونروا بنفسها بأن ليس للدول المضيفة الطاقة الاستيعابية اللازمة لاندماج أعداد من اللاجئين بهذا الحجم. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص اعتماد مالي لمساعدة الدول المضيفة لتوفير الأراضي سواء الحكومية أو الخاصة لإقامة المخيمات وإنفاذ سيادة القانون في المخيمات وتموين الخدمات الطبية والإنعاشية والتعليمية التكميلية (بعد المرحلة التمهيدية) للاجئين المسجلين لدى الأونروا والدعم الكامل للاجئين غير المسجلين. أعلنت كل من سوريا والأردن بأن نفقات اللاجئين الفلسطينيين تفوق تلك التي للأونروا. في 2004-2005، بلغ دعم الأردن للاجئين نحو نصف مليار دولار (440 مليون دولار) مقارنة بـ 73 مليون دولار للأونروا. وفي نفس السنة، ذكرت سوريا أن نفقاتها نيابة عن اللاجئين الفلسطينيين وصلت إلى 102 مليون، مقارنة بـ 28 مليون دولار للأونروا. أما مستوى الإنفاق في لبنان فكان أقل: 30 مليون دولار تقريباً، في حين أن نفقات الأونروا بلغت 55 مليون دولار. وعموماً، فإن المبلغ الإجمالي لمساهمات الدول العربية مقابل الميزانية العادية للأونروا أقل من المتوقع. وتمثل أقل من 2% (4% عند الأخذ في الاعتبار المشاريع الخاصة)، في حين أن قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة استهدفت 7,73% من الميزانية العادية للأونروا. وهذا يعكس الاعتقاد المتأصل بين العرب بأن محنة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية هي مسؤولية دولية.